転換2

未だ何が起こるか その全容を誰も知らない

農耕地は自然林野ではない。土壌の浄化(改良)が進むに従い、あらゆる虫(菌)が消え、見慣れた自然の姿からは遠ざかる。地上から一切の邪魔者が消え、その“いのち”は地下に潜り、地下の微生物相(叢)を多様化。やがて、それは地上部に収斂され作物となる。“いのち”の保存則(不増不減)である。

どうです!。この色つやと存在感。転換後、たった3年6ヶ月。これで本物。これが本物。レタス、ハクサイ、キャベツ、カリフラワー、虫食い一つなく、皆同じ大きさ(^-^) 2011-11-17。

現時点で、本物の姿や味を知っている実践者はいない。こうなるまで「炭素循環農法農法の作物と呼んではいけない」「転換中です」と・・・。 |

農耕地では多様性も・・・

基準が人から自然に移れば、実際に起きてくる事象も逆転。多様性も、自然状態とは正反対に「一様化」として現れます。一見、自然に反するかのような、この不可解な事象を良く理解することが、本来の「農」を知る重要な手がかりとなります。必要(役目)のない、全ての生き物は圃場から消えます。畑からはミミズが消え、カタツムリやナメクジ、ヨトウムシやアオムシ、アブラムシやダニ、厄介な雑草などが消えます。

水田(水中、地上部)からも雑草が消え、虫(イトミミズやタニシ、水生昆虫など)が消えます。結果としてそれらを捕食する虫(益虫)やカエルなどの小動物も消えます。

でも、勘違いしないで下さい。消す(殺す)のではありません。防除は手段ではなく結果に対する処置(後始末)。自然は誤魔化せません。余計なことさえしなければ後始末の必要などないのです。

また、圃場から消えたからといって絶滅の心配はないでしょう。圃場以外の土手(畦)や水路、周辺の半自然状態の緩衝地帯などが彼らの住み処となります。農耕地の清浄化で、周辺環境は元の貧栄養状態に戻り、在来生物(動植物)にとって、むしろ好都合。一概には言えませんが外来生物には適さない環境になると思われます。

消えるのは当たり前(モノカルチャー化)

邪魔者は自ら消えます。害虫が消えれば、益虫も同時に消えます。地上部での役目(浄化作用)がなくなれば、消えるのは当たり前。不思議でもなければ、何の不都合も生じません。

役目(浄化作用):

意識、物質両世界とも、“いのち”の作用の結果、不要なものができて必ず汚れる。そのため、自浄装置(免疫機能)が備わっている。生物界では害虫・病害菌・雑草がそれに相当する。

何の不都合も:

何処(地上、地下)にも、悪者(害虫・病原菌)も正義の味方(益虫・有用菌)も居ない。むろんスーパーヒーローなど居るわけない。特別な存在や対立したものはなく、全てが支え補い合っている。特定(対立や協力)の関係に見える現象や、特別の働きをする者(物)だけを、別にしても意味はない。それら全ては、人の「脳作業」の結果。過去の「農」が作り出した幻影。

意識、物質両世界とも、“いのち”の作用の結果、不要なものができて必ず汚れる。そのため、自浄装置(免疫機能)が備わっている。生物界では害虫・病害菌・雑草がそれに相当する。

何の不都合も:

何処(地上、地下)にも、悪者(害虫・病原菌)も正義の味方(益虫・有用菌)も居ない。むろんスーパーヒーローなど居るわけない。特別な存在や対立したものはなく、全てが支え補い合っている。特定(対立や協力)の関係に見える現象や、特別の働きをする者(物)だけを、別にしても意味はない。それら全ては、人の「脳作業」の結果。過去の「農」が作り出した幻影。

|

| イノシシは餌場の臭い(腐敗臭)でやってくる。これなら耕起にトラクターは不用?(笑)。土を掘り起こし酸素を入れて、無償で土壌改良の手助けをしてくれる益獣である。作物を食べるのは行きがけの駄賃、目的はミミズなどの虫(蛋白源)。 |

ところが、どんなに清浄化しても、大量の土壌微生物に支えられているため「水清くして不魚住」にはなりません。地上は地下の反映。頂点(作物)は地下の繁栄を一身に集め、“いのち”を表現します。

清浄な環境:

■病原菌: 腐敗分解できる作物がない。 ■畑の雑草: 厄介な雑草は、腐敗のない団粒化した、柔らかい土は適さない。 ■水田の雑草: 腐敗が消え、土壌中の酸素量が増えると種子が発芽できない(無酸素状態で発芽)。 ■害虫: 腐敗しやすい作物でなければ食べられない。 ■スズメやカラス: 常に腐敗がある人里に適応した食性(腐敗味を好む)を持つ。スズメは腐敗のない水田の米は食べない。 ■モグラ: 腐敗がないため餌のミミズがいない。 ■イノシシ: ミミズなどの虫がいる「餌場の臭い=腐敗臭」がしないと、圃場に入っても素通りする。 ■シカ: 清浄度とは無関係?。生息地の荒廃や過繁殖による餌不足。最も餌の少ない早春、新芽を食べに来る(里から芽吹く)オオカミの代わりにヒトが食べてやる必要がある。 ■サル: ??。サルに聞け。ヒトと近縁のため捕食厳禁。共食い病=プリオンの異常による海綿状脳症(狂牛病BSE)の危険性あり。

■病原菌: 腐敗分解できる作物がない。 ■畑の雑草: 厄介な雑草は、腐敗のない団粒化した、柔らかい土は適さない。 ■水田の雑草: 腐敗が消え、土壌中の酸素量が増えると種子が発芽できない(無酸素状態で発芽)。 ■害虫: 腐敗しやすい作物でなければ食べられない。 ■スズメやカラス: 常に腐敗がある人里に適応した食性(腐敗味を好む)を持つ。スズメは腐敗のない水田の米は食べない。 ■モグラ: 腐敗がないため餌のミミズがいない。 ■イノシシ: ミミズなどの虫がいる「餌場の臭い=腐敗臭」がしないと、圃場に入っても素通りする。 ■シカ: 清浄度とは無関係?。生息地の荒廃や過繁殖による餌不足。最も餌の少ない早春、新芽を食べに来る(里から芽吹く)オオカミの代わりにヒトが食べてやる必要がある。 ■サル: ??。サルに聞け。ヒトと近縁のため捕食厳禁。共食い病=プリオンの異常による海綿状脳症(狂牛病BSE)の危険性あり。

農耕地での多様化は、地上ではなく地下(土壌微生物)で起きます。見かけ(地上)の多様性は失われ最終的に、地上部は作物だけ。自然状態とは正反対の「単一栽培化=モノカルチャー化」です。目的の作物以外の生き物は一切不要。邪魔です。

規模の大小に関わらず水田にはイネだけ、畑は野菜だけ、果樹園には果樹だけで良いのです。たとえ他品目混植でも同じこと、家庭菜園以外さしたる意味はありませんが作物であることに変わりありません(後述)。

そして、自然の仕組み上起きるモノカルチャー化と無防除化は一つの現象の二つの面。同義です。どちらか一方ということはあり得ず両者とも「無用なものは消える」という極めて単純明快な仕組みです。

無用なものは消える:

腐敗が消えた時、作物とそれを守る微生物、僅かな種類の雑草、極少数の虫を残し、仕事がなくなった他の全ての生き物の中に、いわゆる害虫、病原菌、雑草と言われるものも含まれる。敵対する対象が消え防除も無用、防除という概念自体が消える。短絡すれば「腐敗が消えた時、防除という概念自体が消える」となる。

腐敗が消えた時、作物とそれを守る微生物、僅かな種類の雑草、極少数の虫を残し、仕事がなくなった他の全ての生き物の中に、いわゆる害虫、病原菌、雑草と言われるものも含まれる。敵対する対象が消え防除も無用、防除という概念自体が消える。短絡すれば「腐敗が消えた時、防除という概念自体が消える」となる。

上下(“いのち”の量)

|

|

上図: 一般的な生態系(食物連鎖)ピラミッド 出典:矢作川流域森林物語(豊田市役所森林課) (注)分解者は微生物。土壌動物は虫=第一次消費者。炭素循環農法では居場所に関係なく地上の虫と共に消える。 |

|

|

下図: 農法の違いによる生態系ピラミッドの変化のイメージ (空色:地上部、茶色:地下部) 自然状態では下が脆弱。炭素循環では下が豊かで絶対量が多い。施肥では下が極端に貧弱。減肥や有機では下が、それなりに増える。自然猿真似は絶対量が極端に少ない。 |

上と下=見える部分(地上生物)と見えない部分(土壌生物)、この上下の生物種の数は、負の相関(一方が増えれば ← 他方が減る)。

手付かずの自然や普通の農耕地で見られるのは「上の多様化 ← 下の一様化」熱帯雨林などがその好例です。

熱帯雨林:

アマゾン熱帯雨林の土壌は肥沃な層が薄く非常に痩せている。高温多湿で有機物の分解が早く養分の保持力が弱い。

アマゾン熱帯雨林の土壌は肥沃な層が薄く非常に痩せている。高温多湿で有機物の分解が早く養分の保持力が弱い。

逆の「上の一様化 → 下の多様化」は自然状態では通常見られず、人為的に下の生物量(バイオマス)を十分(極限状態まで)増やした時に明確に現れます。そして、この多様化は遙か原初の時代からの生物進化の再現=進化系統樹の再構築なのです。

自然状態では:

土壌は清浄であっても痩せている。まだ下に生物種数やバイオマスに増える余地がある内は、上下の連動した変化を捉え難い。

土壌は清浄であっても痩せている。まだ下に生物種数やバイオマスに増える余地がある内は、上下の連動した変化を捉え難い。

そして、地上から消えた生き物の分は、間接的に作物の増収となって現れます。種数とは反対に上下の生物量は正の相関(両方一緒に増減する)です。

生物量のピークは下が先。上は、下の微生物叢や土壌構造の階層化がほぼ終わった後でなければ最大にはなりません(後述)。その時に必要な有機物の投入量(圃場外から)は半分〜ゼロになります。

間接的に作物の増収:

バイオマスをコントロールできる農耕地では、下(土壌微生物)を増やせば養分循環量が増え、上(作物)も増える。その「地」で生きられる命(表現できる“いのち”)の現時点(2011)での最大量は、慣行栽培の2〜3倍以上ということしか分かっていない。

バイオマスをコントロールできる農耕地では、下(土壌微生物)を増やせば養分循環量が増え、上(作物)も増える。その「地」で生きられる命(表現できる“いのち”)の現時点(2011)での最大量は、慣行栽培の2〜3倍以上ということしか分かっていない。

図示すれば一目瞭然(右下図の中央)。このように、地上部の多様な生物に宿っていた“いのち”の殆どが地下に潜ってしまい、地下の生物種を多様化。地上は作物だけが残り、単一・一様化した状態の時、農耕地の保全力、生態系の安定度は最大になります。

生物として表現されている“いのち”の量(濃度)と、その循環の問題であって、見かけ上の問題ではないからです。単に「生物種が多い」「樹木が大量にある」だけで良いという訳ではないのです。

“いのち”の量(濃度):

多様性の逆転現象は、“あちら”の法則の一つ「“いのち”の保存則」の現れ。これは、物理の「エネルギーの保存則」の元でもある。物質世界では、たとえ無量の“いのち”であっても「量」の規制から逃れられない。般若心経には「不生不滅。不垢不浄。不増不減。是故空中。」と解説されている。

生物量と“いのち”の量は厳密には違う。無量の“もの”故、密度(物性)と捉えた方が適切。物なら濃度、人なら生命力=健康度。波なら波長=周波数、同じ振幅幅なら、波長が短い(周波数が高い)ほど高エネルギー。“あちら”系(精神世界)の者は「波動」が高い(精妙)、低い(粗い)と表現している。

多様性の逆転現象は、“あちら”の法則の一つ「“いのち”の保存則」の現れ。これは、物理の「エネルギーの保存則」の元でもある。物質世界では、たとえ無量の“いのち”であっても「量」の規制から逃れられない。般若心経には「不生不滅。不垢不浄。不増不減。是故空中。」と解説されている。

生物量と“いのち”の量は厳密には違う。無量の“もの”故、密度(物性)と捉えた方が適切。物なら濃度、人なら生命力=健康度。波なら波長=周波数、同じ振幅幅なら、波長が短い(周波数が高い)ほど高エネルギー。“あちら”系(精神世界)の者は「波動」が高い(精妙)、低い(粗い)と表現している。

施肥栽培では、逆ピラミッド状態。肥料で一時的に、上だけを大きくすることはできます。しかし、下の受け皿が単一・一様、弱体化したままでは、上→下の流れが滞り、次の下→上の流れが更に小さくなります。

順序は「下の種の多様性とバイオマス増大→上の種の単一化とバイオマス増大」。この、上⇔下循環の繰り返しで、全体のバイオマスの絶対量を大きくしますから、土台(下)を固めない限り、上は必ず崩壊します。その大規模な典型例が、良く知られている「緑の革命」による農耕地の活力低下、疲弊・荒廃です。

農耕地の活力低下:

慣行施肥栽培では極端に「土壌の活力=“いのち”を生かす力(表現力)」が弱い。そのため、古い細胞や弱ったり異常な細胞が免疫機能によって排除されるように病害虫によって排除される。

疲弊・荒廃:

農業はその地での純生産量の余剰分以上を持ち出せば持続性がなくなる。他から資材を持ち込む場合でも同じこと、持ち出される側の収支がマイナスになっては、やがて両者とも崩壊する。そこでマイナス分を肥料によって物理的に補おうとしても帳尻は合わせられない。物質ではなく“いのち”の活動量=生物量x活性度の問題だからである。

慣行施肥栽培では極端に「土壌の活力=“いのち”を生かす力(表現力)」が弱い。そのため、古い細胞や弱ったり異常な細胞が免疫機能によって排除されるように病害虫によって排除される。

疲弊・荒廃:

農業はその地での純生産量の余剰分以上を持ち出せば持続性がなくなる。他から資材を持ち込む場合でも同じこと、持ち出される側の収支がマイナスになっては、やがて両者とも崩壊する。そこでマイナス分を肥料によって物理的に補おうとしても帳尻は合わせられない。物質ではなく“いのち”の活動量=生物量x活性度の問題だからである。

「だから多様化なんだよ」と、水中や地上には色々な虫が蠢き、空にはトンボやツバメが飛んでいる。一見のどかな田園風景。自然風慣行農法(自然猿真似=自然のミニチュア=箱庭版)の憧れですが・・・、それは過去の「心象風景=昔は自然状態に近くて良かった」です。でも、所詮はミニチュア。現実問題(人口増、環境保全力の低下)に対応できません。

環境保全力:

自然状態で、その「地」で生きられる生物の最大量は、その地の自然環境で決まる。低緯度地方ほど、その絶対量(生産量)が大きく、地上部が多様・増大化。これは地下の微生物相の脆弱性を地上部が補っている姿である。そして、高緯度になるに従い絶対量は小さくなり、地上部は単一・一様化。地下の生物相も脆弱。死んでいる有機物(樹木の大部分と地下の腐食)の蓄積量はそれなりに多いが、低温で生産量、循環量が少ないためである。

自然状態で、その「地」で生きられる生物の最大量は、その地の自然環境で決まる。低緯度地方ほど、その絶対量(生産量)が大きく、地上部が多様・増大化。これは地下の微生物相の脆弱性を地上部が補っている姿である。そして、高緯度になるに従い絶対量は小さくなり、地上部は単一・一様化。地下の生物相も脆弱。死んでいる有機物(樹木の大部分と地下の腐食)の蓄積量はそれなりに多いが、低温で生産量、循環量が少ないためである。

活力の落ちた畑では有機物が最終的に無機態(N,P,K,各種ミネラルなど)にまで腐敗分解され、結果的に肥料汚染(硝酸などによる地下水汚染や河川、海の富栄養化)を招き、環境破壊の一因となります。また、物理性も劣悪化し保水力がなく洪水、表土流亡などとして表面化します。

水田では虫・病気だらけ、雑草だらけ、水に硝酸が溶け出し浮き草が繁茂。不味い米が少量しか穫れません。

活力の落ちた:

慣行、有機、自然いずれの栽培法でも、同程度の汚染なら微生物相も似たようなもの。実際に転換した多くの圃場の(長期耕作放棄地も含む)、浄化期間や速度に大差が見られない。原理を知り人が適度に手を加えない限り、活力は上がらない。

慣行、有機、自然いずれの栽培法でも、同程度の汚染なら微生物相も似たようなもの。実際に転換した多くの圃場の(長期耕作放棄地も含む)、浄化期間や速度に大差が見られない。原理を知り人が適度に手を加えない限り、活力は上がらない。

自然を己のために・・・(名前は要らない)

では、実際に土壌状態が最も良い場所は何処でしょう。それは農耕地でもなければ、手付かずの自然でもありません。日当たりが良く、手入れの行き届いた里山や土手などの半人工の場所なのです。生産性=肥沃度は餌を十分入れた、炭循農法の土地ほどではありませんが、団粒化の程度(生物的影響が及ぶ範囲)は、ほぼ同じ。里山の意義と重要性、管理の必要性示す一例です。

団粒化の程度(生物的影響が及ぶ範囲):

慣行施肥農法 0-25cm (砕土されているだけで団粒化は?)

有機・堆肥農法 10-40cm

自然農法 10-100cm

土手・自然林野 50cm前後

里山・炭循農法 100-800cm以上(記録更新中)(里山は手入れされた好条件の所)

慣行施肥農法 0-25cm (砕土されているだけで団粒化は?)

有機・堆肥農法 10-40cm

自然農法 10-100cm

土手・自然林野 50cm前後

里山・炭循農法 100-800cm以上(記録更新中)(里山は手入れされた好条件の所)

自然界で「あれはいけない。これもダメ」などと、何ら明確な根拠もなしに「遠慮をしている馬鹿」は人間だけ。生き物は環境に適応するだけでなく、己の生存のために環境を変えます。人(ヒト)も生き物。自然の一部。やれるところまで徹底的にやる。人が森林から樹木をなくし農耕地に替え、土を使うからには無駄なく使い切る。何の遠慮もいりません。思いっきり「不自然にする」ことです。

人が自然を己のために変えても、理に叶ってさえいれば使い切ることにより自然全体が、より豊かに、より安定化します。生産性を高め、環境保全・修復のためには、そこまでやらなければ十分とは言えません。自然に対する遠慮など、人の傲慢な思い上がりでしかないのです。

|

|

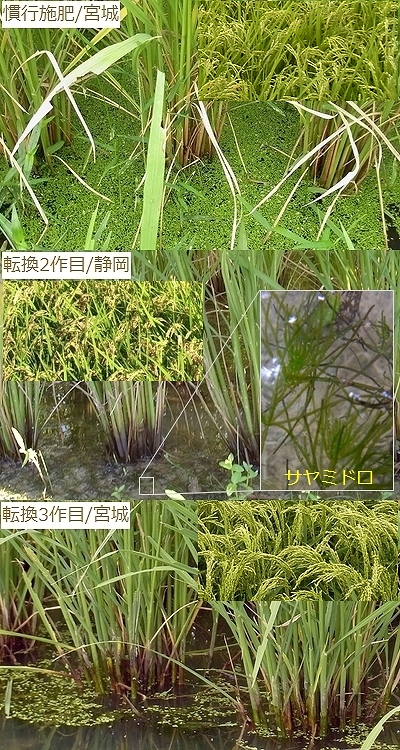

上:極普通の施肥栽培と思われる(転換3作目の水田に隣接)。この状態なら収量も全国平均並?。大量の浮き草は、腐敗の結果、水中に大量の肥効成分があることを示す。イナゴも大量発生。 中:慣行との違いは、ワラのみの秋起こし・中干し無しだけ。土は本来の色を取り戻し真っ白、サヤミドロが発生し始めた(腐敗が消えた証拠)。イノシシは素通り(隣=慣行は全滅)。隣の上空には大量のトンボ飛んでいるが、ここは飛ばない(餌になる虫の発生がない)。分けつ数は標準以下だがこの地区の、ほぼ平均的収量=反収8俵(1作目はイノシシのため1.5俵)。味は非常にさわやかで淡泊。しかし、米本来の味がするまでには至っていない。味がなくなるのは、浄化がほぼ終わった目安。 下:深水管理、中干し無し、放射性物質の除染=5回ほどの代かき洗い流し、種籾の厳選、成苗・疎植など。水が黒く見えるのは大量のサヤミドロのため。分けつ数は慣行(20〜25本)の、ほぼ倍(40数本)。茎の太さも倍。収量も倍?(2011年、初雪が降る頃に収穫、判明)。浮き草は用水路から流入したもの、ここでは繁殖できない。隣のイナゴも、試食?程度で住み着かない。 |

それを証明するのは自然自身。現実に現れた結果が全て。左の画像は、その一例。株はガッシリとして、倒伏や病虫害とは無縁。

慣行栽培では登熟すると、いきなり枯れるため直ちに収穫しなければなりませんが、炭素循環農法では枯れないため、1〜2ヶ月ほど収穫を遅らせます。

全ての籾が完熟し丸々と太るまで待っても、枯れによる割れ米も増えず、未熟米(あお米、くず米)がなくなり品質も向上、これだけで20〜30%は増収。更に、ワラだけの秋起こし・深水管理・中干し無しを組み合わせれば50%前後の増収が可能です(工夫次第では倍?)。

深水管理・中干し無し:

厚いトロトロ層ができる。水は澄みキラキラ光る。きれいな水にしか発生しないサヤミドロが大量発生する(逆に腐敗による窒素でアオミドロが発生)。サヤミドロ(緑藻)とラン藻(シアノバクテリア)は、「藻」と付いても全く別物。両者とも光合成をして酸素を出すが、窒素固定能力を持つのは、真正細菌の仲間のラン藻(シアノバクテリア)。しかし、窒素固定菌は多種多様。トロトロ層は大量の菌によるもの、十分な窒素固定さえあれば、何が固定していようと特定する意味などない(学者の仕事)。

厚いトロトロ層ができる。水は澄みキラキラ光る。きれいな水にしか発生しないサヤミドロが大量発生する(逆に腐敗による窒素でアオミドロが発生)。サヤミドロ(緑藻)とラン藻(シアノバクテリア)は、「藻」と付いても全く別物。両者とも光合成をして酸素を出すが、窒素固定能力を持つのは、真正細菌の仲間のラン藻(シアノバクテリア)。しかし、窒素固定菌は多種多様。トロトロ層は大量の菌によるもの、十分な窒素固定さえあれば、何が固定していようと特定する意味などない(学者の仕事)。

面白いことに、樹も無く虫もいない畑に、何故か?普段は森にいる小鳥がやって来ます。樹はなくても、小鳥には森林と同等の環境に映るのでしょう。「はい、ご名答」と自然=作物や小鳥(基準)が教えてくれているわけです。

勿論、受粉などに必要な昆虫は、蜜を求めて集まってきます。しかし、無用なものは消えますから一々それらに、呼び名など付ける意味などありません。虫は「虫」。菌もただの「菌」で十分。また、残る方の作物も、人は何を育てて貰うか選ぶだけ。イネ、野菜、果樹、程度の分類で特に不自由はありません。

これが本来あるべき「農」の姿。真の自然農法の結果です。農とは本来、不自然なもの。自然か否(反自然)かは、見た目の自然さとは別なんです。ところが、各々勝手に「言葉の世界で脳作業=人基準=自然農法:ウィキペディア=時々書き換えられる不思議な定義」(笑)。

提唱者は、明確に「自然(法則)が基準」と述べています。明快そのもの、絶対にぶれることのない定義です。ところが未だに巷では自然農法の定義が曖昧なまま。これは、提唱者の言葉を「誰一人として理解した者がいない」証拠です。

自然(法則):

自然は法則でしか動かない。即ち、法則が見える形になったのがこの宇宙=自然。素材は“光”エネルギー=“いのち”の元。

言葉の世界:

物質(現実)世界。この世は全て、言葉の世界。たとえ絵画や音楽などの芸術でも例外ではない。物のない世界(心=意識、未来、あの世)に言葉はない。あるのは流れの方向のみ(物質世界には、時間や事象の変化の方向として現れる)。5→4→2→6→・・・。

自然は法則でしか動かない。即ち、法則が見える形になったのがこの宇宙=自然。素材は“光”エネルギー=“いのち”の元。

言葉の世界:

物質(現実)世界。この世は全て、言葉の世界。たとえ絵画や音楽などの芸術でも例外ではない。物のない世界(心=意識、未来、あの世)に言葉はない。あるのは流れの方向のみ(物質世界には、時間や事象の変化の方向として現れる)。5→4→2→6→・・・。

尤も、無理からぬ事情があります。提唱者(シュタイナー、茂吉)は霊能力者。話の90%以上は“あちら”(あの世=意識世界)のこと。普通の者に分かるわけないのです。ただそれだけのこと。でも、これ(分かるわけない)が分かるまでに、提唱から約百年を要しました。

提唱から約百年:

渡辺泰男(ペンネーム:三木野吉)が誰にでも解る「“光”の科学=心の科学」を理論的に解明。それを元に、無施肥・無施水・無防除栽培を探求した結果、ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)や岡田茂吉(1882-1955)の提唱したものであることが後から判明(先輩から答えは貰えない)。それが炭素循環農法である。

渡辺泰男(ペンネーム:三木野吉)が誰にでも解る「“光”の科学=心の科学」を理論的に解明。それを元に、無施肥・無施水・無防除栽培を探求した結果、ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)や岡田茂吉(1882-1955)の提唱したものであることが後から判明(先輩から答えは貰えない)。それが炭素循環農法である。

緑=“と”=“間”=パイプ

上下の“いのち”の量(濃度)的関係は、生態系ピラミッド図の不正確さが理解のポイント。図にはない地下の微生物(分解者) “と” 地上の動物の “間”を繋ぐのが植物の役目。外見上も「下=根と上=茎葉」で「大地と大気」を繋いでいます。分解者=微生物が一旦、解体・細分化した物を、植物を介して動物の命として、再び表現することができます。仲介役・パイプ役が「緑=みどり」。緑が“いのち”の循環の要です。

“と”=“間”:

“みどり”は、浄化の“エネルギー”。物質世界では、○と○の「と」。空間の「間」。時間軸の未来。アナログ性。などに対応している。

“みどり”は、浄化の“エネルギー”。物質世界では、○と○の「と」。空間の「間」。時間軸の未来。アナログ性。などに対応している。

土には秋を、人は四季を・・・

この循環を良く理解すれば、今まで思われていたように農産物の増産と環境、生態系の保全・修復・安定化は相反しないことが分かります。逆に、土壌微生物の生息環境を整備し、農業の生産量を最大にすることでのみ可能ということも分かります。 バイオマス全体=植物→動物→人→微生物→、この循環(右図:5426サイクル)は、量的に均衡しなければ円滑化しません。ヒトも地上部のバイオマスの一部。増えれば、他も全て増やさなければなりません。

バイオマス全体=植物→動物→人→微生物→、この循環(右図:5426サイクル)は、量的に均衡しなければ円滑化しません。ヒトも地上部のバイオマスの一部。増えれば、他も全て増やさなければなりません。順序は「地下の多様化・増大化→地上の単一化・増大化」。人口増加に対応するためには、下の微生物から増やすしかないのです。種(ヒト)の繁栄には何でもあり。遠慮したり格好つけ、誤魔化してみても始まりません。もっと「自分という自然」に素直になることです。

5426サイクル:

これ以外の循環のサイクルはない。だから、経営、生産、品質などの管理サイクル・マネジメント(PDCAデミング・サイクル)の図が流用できるのである。

自分という自然:

地球から見れば、ヒトは微生物あるいは虫のようなもの。生意気に、自然に対し「優しく」「大切に」などと、随分と偉くなったものである。先ず、一動物として己の生存環境を確保・維持することが先決。分相応に、自分のことだけ考えろ。

これ以外の循環のサイクルはない。だから、経営、生産、品質などの管理サイクル・マネジメント(PDCAデミング・サイクル)の図が流用できるのである。

自分という自然:

地球から見れば、ヒトは微生物あるいは虫のようなもの。生意気に、自然に対し「優しく」「大切に」などと、随分と偉くなったものである。先ず、一動物として己の生存環境を確保・維持することが先決。分相応に、自分のことだけ考えろ。

そこでパイプを太くする資材(微生物の餌)をとなるのですが・・・。一つひとつ、説明していたらきりが無い。面倒。一言で言えば「土には秋を食べさせる」。秋は稔りの季節。緑が土に還る季節。この自然の循環のリズムを、そのままやれば良いのです。

登熟した高C/N比の物。干して半生にしC/N比を上げた若草。竹や笹。木質系資材(生きていたのは木質部以外の樹皮や葉、根だけ)。これらは、十分成熟した「秋」の状態に近い物です。これを土に入れるだけ。

この原理の理解には、食の基本(循環)を知ることも必要。「人は四季を食べる」です。全体としては、主食は保存性の高い秋に穫れるもの。副食はその地方で穫れる旬のもの。要するに自然の四季(循環)のバランスを食べれば良いのです。食べる時間帯、順序も春夏秋冬。

人は土の化身。人も土(微生物)も基本は同じ。これは、循環の仕組みから理論的に導き出されたもの。実際には経験を通し、古くから身土不二などの考え方と共に「医食、薬食、漢方」などに活かされています。

春=緑の葉物(山菜なども)=毒出し=浄化。

夏=果実の果=果菜や夏の果物=自律=調整。肉。

秋=果実、種実の実=果実や芋類=穫り入れ(養分取り入れ)=歓喜。

冬=種実の種=穀類や根菜など地下にできる物=消化=備蓄。

時間帯、順序:

5→4→2→6→・・・の流れ。例:春夏秋冬。夜0:00-6:00,朝6:00-12:00,昼12:00-18:00,夕18:00-24:00。植物,動物,人,微生物。地風火水。など々。

それぞれの時間帯と四季を合わせ、夜:葉野菜 → 朝:肉・果菜 → 昼:種実 → 夕:穀・根と、それぞれを中心に、この順序で食べる。実際には、夜朝、昼夕と2食にまとめるのが現実的(推奨)。四季が明確な寒冷地域では、季節と冬の物を重視。不明確な熱帯地域は、時間帯と夏の物を重視、山菜は不要(薬草以外)。

人は土の化身、人も土(微生物)も基本は同じ:

土壌の構成成分で植物が育ち、それで人体が構成されている。発生学上、ヒトが微生物時代だった頃の表皮が、現在の腸内粘膜組織や消化器系に付随する臓器。

肉:

進化の系統樹上で、ヒトと遠縁のものが良い(ヒトは穀菜食系の雑食動物)。肉(ほ乳類)食に対する適応度(耐性差)が食文化の違いで、大きいため、代謝能力に応じ過負荷にならない程度に摂る。

ヒトと遠縁のものが良い:

生物は子孫繁栄が絶対的使命。それを危うくする共食い、近縁食は御法度。海綿状脳症などのプリオン異常は、共食いをさせないための自動制御機能。高等生物になるほど厳格に機能する。

5→4→2→6→・・・の流れ。例:春夏秋冬。夜0:00-6:00,朝6:00-12:00,昼12:00-18:00,夕18:00-24:00。植物,動物,人,微生物。地風火水。など々。

それぞれの時間帯と四季を合わせ、夜:葉野菜 → 朝:肉・果菜 → 昼:種実 → 夕:穀・根と、それぞれを中心に、この順序で食べる。実際には、夜朝、昼夕と2食にまとめるのが現実的(推奨)。四季が明確な寒冷地域では、季節と冬の物を重視。不明確な熱帯地域は、時間帯と夏の物を重視、山菜は不要(薬草以外)。

人は土の化身、人も土(微生物)も基本は同じ:

土壌の構成成分で植物が育ち、それで人体が構成されている。発生学上、ヒトが微生物時代だった頃の表皮が、現在の腸内粘膜組織や消化器系に付随する臓器。

肉:

進化の系統樹上で、ヒトと遠縁のものが良い(ヒトは穀菜食系の雑食動物)。肉(ほ乳類)食に対する適応度(耐性差)が食文化の違いで、大きいため、代謝能力に応じ過負荷にならない程度に摂る。

ヒトと遠縁のものが良い:

生物は子孫繁栄が絶対的使命。それを危うくする共食い、近縁食は御法度。海綿状脳症などのプリオン異常は、共食いをさせないための自動制御機能。高等生物になるほど厳格に機能する。

息ができない!(空気で育てる)

土壌は総合的に捉えれば、一種の生き物。当然「食べさせる」です。「健康=土壌深部まで十分団粒化し、土壌微生物が活性化」していれば、季節差は殆ど考慮する必要はありません。ところが不健康な農地しかありません。だから「転換」なのですが、団粒化が先行し、ワンテンポ(一年前後)遅れて、体力(地力)が付きます。総合的な活性度が上がるまでは「焦らず・慎重・且つ大胆・着実に」です(これも春夏秋冬)。

春先は最も腐敗しやすい時季。転換期には要注意です。資材を投入することより、毒出し(代謝=浄化=排水、空気の供給)に主眼を置きます。冬期には、低温に強い糸状菌の一人舞台となり、バクテリアなどの二次分解者の活動が鈍り、その結果土壌に代謝物質が大量に溜まるからです。但し、有機物の消耗が激しい、亜熱帯・熱帯地方は多くの場合、雨季(春夏)乾季(秋冬)の2季。春に相当する雨季の始めは要注意。それ以外は通年、平均して入れます。目安は、寒冷地1;温暖地2;高温地;3〜5倍量程度です。

夏は高温でも、土壌全体の代謝が盛んなため意外と腐敗が少ない季節。調整程度で自律。ただ、消耗も激しいため低緯度地方、高温地域では補給が必要です。

食欲の秋。この時期に必要十分なだけ与えます。秋は資材の入手も容易です。地温が下がり、雨量も減り土壌が好気状態になるため、腐敗も起き難くい季節。特に栽培可能期間の短い高緯度、寒冷地では、時間を有効に使うため、この時期にまとめて1年分入れて構いません。

冬は秋に取りこんだ餌を、じっくり発酵・養分化して備蓄。環境整備(団粒化)し、体力を付ける期間です。

春は最も腐敗しやすい:

5=“みどり”=理性=春=夜。表面意識の一つだが、その意識層には穴が開いているだけ、後ろ(奥)に控えている、5の“エネルギー”が見えている。故に、奥ゆかしい(^^)。また、慎重で計画的。計画的凶悪犯には“みどり”が多い。精神異常や認知症などでは、5に対応する春や、5の時間帯の夜に、症状が顕著に現れる。社会循環の法則を説いたP・R・サーカーは、5の時代を労役者=無支配者(無政府状態)の混沌の時代と説明している。

社会循環の法則(社会周期説):

社会の変遷には一定のリズムがあり、そのリズムに例外はない。労役者→守銭奴→武人→知識人→・・・と、4つの時代が順繰りに循環し、それぞれの時代をその意識が支配する。(Prabhat Ranjan Sarkar [1921-5-21〜1990-10-21 インド] 哲学者,社会改革者,言語学者,思想家,作曲家,詩人,タントラやヨーガの指導者)

5=“みどり”=理性=春=夜。表面意識の一つだが、その意識層には穴が開いているだけ、後ろ(奥)に控えている、5の“エネルギー”が見えている。故に、奥ゆかしい(^^)。また、慎重で計画的。計画的凶悪犯には“みどり”が多い。精神異常や認知症などでは、5に対応する春や、5の時間帯の夜に、症状が顕著に現れる。社会循環の法則を説いたP・R・サーカーは、5の時代を労役者=無支配者(無政府状態)の混沌の時代と説明している。

社会循環の法則(社会周期説):

社会の変遷には一定のリズムがあり、そのリズムに例外はない。労役者→守銭奴→武人→知識人→・・・と、4つの時代が順繰りに循環し、それぞれの時代をその意識が支配する。(Prabhat Ranjan Sarkar [1921-5-21〜1990-10-21 インド] 哲学者,社会改革者,言語学者,思想家,作曲家,詩人,タントラやヨーガの指導者)

|

| 耕作以前! 転換以前!。水を貯めるのは池、流すのは川。まさか魚でも飼おうと?・・・。 |

転換初期で排水不良なら、雨水を速やかに排除するため、畝は等高線にせず、土が流れない程度に縦方向に傾けます。更に、できる限り高く狭く、畝数を増やし、表面積が増えるようにします。

風穴、ポンプ排水:

地面に直径数〜十数cm、深さ1m前後の穴を開け、木質系チップなどを詰めて通気・排水口とする。機械的な強制排水には、地盤改良技術のウェルポイント工法やディープウェル工法などが応用できる。

地面に直径数〜十数cm、深さ1m前後の穴を開け、木質系チップなどを詰めて通気・排水口とする。機械的な強制排水には、地盤改良技術のウェルポイント工法やディープウェル工法などが応用できる。

左の画像のようでは、お話になりません。目の前で土や作物が溺れているというのに、放置しておくとは。生き物を相手にしているという自覚が全く無い証拠。少なくともプロのやることではありません。先ずは、頭に風穴、排水口を(^^)・・・。

土のもう一つの相(土壌バイオマス)

とは言っても、冬期間の浄化目的の耕起は危険。冬は蓄え備える季節。田畑を問わず、不用意な耕起は有機物を過剰に消耗し生産性を落とします。有機物の供給が1回だけの水田は、特に要注意です。但し、春先(浄化時季)代かき時の洗い流しは、土を空気に晒さず、代謝物質だけを(放射性物質も?)洗い流すため消耗はありません。畑の作物は、大量に酸素を欲しがる植物。微生物だけでなく作物にとっても、消耗への配慮より、酸素供給が優先します。何となく「様子がおかしい腐敗かな?」という時や春先の低温多雨の時などに、中耕除草や反転鍬などによる表層破砕が有効です。

但しこれは、緊急時の応急的処置。時(転換初期)には必要ですが、農薬・除草剤散布などと同等な慣行の技術。「結果=過去に対する対症療法」だということを忘れてはなりません。要注意依存症!。

循環は、あらゆるレベル(階層、場、段階)にあります。慣行農法では、土の三相(固相・液相・気相)分布(4:3:3)が重要と言われます。しかし、これには「土の相構成」の肝心な要素「生き物=土壌バイオマス」が欠落しています。「土の四相:固相・気相・生相・液相」と捉えなければ、循環の仕組みが見えてきません。(土の相構成 [土の基本的性質および物理的性質])

固相は客土でもしない限り変えられません。そこで通常は液相を減らした分、気相を増やし、好気性環境にします。すると「生相」が増え活性化。団粒化 → 四相分布の変化 → 物理性・生物性・化学性の改善 → 腐敗から発酵状態へ。基本は、過去に対する対症療法ではなく、このような未来に備えての排水、通気性改善などの環境整備です。

手抜き農法とはいっても、最低限の「人(ヒト)による手入れ」は必要不可欠。先ず、最初に環境を整えてから「見えない家畜=微生物」に給餌し、飼育しなければなりません。「土は飼う」もの。小細工を労する前に、己の頭も環境整備を!。餌(知見)を与えるのはそれから。でないと腐敗します。

通常は:

日本のような、湿潤気候地帯の土壌は水分過剰。特に、海岸沿いの低地や扇状地、山間部の谷沿いの低地など。雨量と降水分布から考えて、たとえ丘陵地帯でも保水性が悪いための水不足はあっても、絶対量の不足はないと思われる。

団粒化:

フカフカ(有機物の未分解)と団粒化は別。団粒化すると表層は混ぜるためサラサラ・ふんわり。深部は全体としては締まっているが粘性がなくなりサクサク削れる。そして土の粒子、団粒同士の結合が緩み、容易に動く(変形する?)。そのため検土杖の先端が土や小石を押し分け、容易に挿入することができると考えられる。

日本のような、湿潤気候地帯の土壌は水分過剰。特に、海岸沿いの低地や扇状地、山間部の谷沿いの低地など。雨量と降水分布から考えて、たとえ丘陵地帯でも保水性が悪いための水不足はあっても、絶対量の不足はないと思われる。

団粒化:

フカフカ(有機物の未分解)と団粒化は別。団粒化すると表層は混ぜるためサラサラ・ふんわり。深部は全体としては締まっているが粘性がなくなりサクサク削れる。そして土の粒子、団粒同士の結合が緩み、容易に動く(変形する?)。そのため検土杖の先端が土や小石を押し分け、容易に挿入することができると考えられる。

持続性(アマゾン古代文明)

循環の仕組みが分かれば、永続性の仕組みも同時に分かります。循環=永続(持続)性です。本格的な施肥・防除栽培が始まって僅か数十年、循環ができない故に、永続性もなく既に破綻。農業の歴史から見れば、ほんの束の間のでき事。しかし人の健康や自然環境への影響は計り知れないものがあります。自然から見れば今がそれ程、異様なのです。

異様:

その好例が科学物質過敏症。慣行栽培の農産物や加工食品(化学物質入り=農薬、除草剤、保存料、着色剤、化学調味料、他)を、食べられないのは当然だが、自然猿真似農法の物も食べられない。実は、これも至極当然。浄化は循環サイクルの、微生物(化学物質の分解) → 植物(化学物質の濾過・分離) → の段階で行われている。積極的に環境を整え、微生物の餌を十分入れなければ、微生物は増えることも働くこともできない。腸内微生物にとっても同様。腐敗しない良質な餌(本来の人の食物)が必要である。

その好例が科学物質過敏症。慣行栽培の農産物や加工食品(化学物質入り=農薬、除草剤、保存料、着色剤、化学調味料、他)を、食べられないのは当然だが、自然猿真似農法の物も食べられない。実は、これも至極当然。浄化は循環サイクルの、微生物(化学物質の分解) → 植物(化学物質の濾過・分離) → の段階で行われている。積極的に環境を整え、微生物の餌を十分入れなければ、微生物は増えることも働くこともできない。腸内微生物にとっても同様。腐敗しない良質な餌(本来の人の食物)が必要である。

人は有史以前から本格的な農業を営んできたことは、考古学の遺跡調査からも明らかです。1万年より以前から、千年単位の持続的農業が営まれ、文明が栄えたであろうと思われる痕跡が世界各地に散在します。しかも、生産性は現在の慣行栽培と、遜色なかったと考えられています(品種の相違を考慮して)。特にアマゾンの古代文明を支えた氾濫原農業は、我々の想像を遙かに超えています。

持続的農業の原理とその社会は、自然自体が変わっていない以上、「自然の仕組みの説明である炭素循環農法」の説くところと同じ筈。古代遺跡の存在は千、万年単位の遙か昔から、不完全ながらも実質的な炭素循環農法が行われていた証です。自然は一つ。そして、非常に単純な原理です。何時、何処で始まっていても不思議でも、驚くほどのことでもありません。むしろ無ければ不思議というものです。

持続度は、循環の円滑さと循環量で決まります。これは病虫害・天災の程度と収穫量として現れます。円滑さを妨げるのは腐敗。循環量は、土壌の清浄度や気候(気温、降水量、日照量など)、資材とその使い方、量などで決まります。これらに照らし合わせてみれば、当時の農業の姿が浮かび上がってきます。

円滑さを妨げるのは腐敗:

腐敗分解 = 無機状態になるまで破壊して無害化。破壊時に有害物質が生成される。存在していたレベルの範囲を超えた最終的処分。そのレベルの循環サイクルから外れ、初期化される。即ち死物化。

発酵分解 = 解体・リサイクル作用。存在していたレベル内での、解体 → 再組み立て → ・・・。そのレベルの循環サイクルの維持に必須の分解。解体時に再生に必要な有用物質が生成され、更に上のレベルの素材となる。

腐敗分解 = 無機状態になるまで破壊して無害化。破壊時に有害物質が生成される。存在していたレベルの範囲を超えた最終的処分。そのレベルの循環サイクルから外れ、初期化される。即ち死物化。

発酵分解 = 解体・リサイクル作用。存在していたレベル内での、解体 → 再組み立て → ・・・。そのレベルの循環サイクルの維持に必須の分解。解体時に再生に必要な有用物質が生成され、更に上のレベルの素材となる。

ここ(炭素循環農法)を理解しているという前提で、詳細は省きますが古代の多くの農法は、循環を理解していない自然猿真似農法より、どう控え目に見ても遙かにレベルが上。また、生産性や持続性から見ても、現在の慣行(施肥・施水・防除)農法より余程マシです。

人は己の能力の範囲内でしかものを見(知)ることができません。ただ、知らなかっただけです。基準を自然におけば理論的説明だけで、わざわざ再現(証明)するまでもないのですが・・・。既に実践者により証明済み。炭素循環農法は、古代農業の実質的な再現でもあるのです。

分かってみれば、歴史の彼方に埋もれてしまった事実(本来の農業)を今ようやく、理解できるレベルに我々が到達したということに過ぎません。壊されたバベルの塔の再構築を始めたばかり・・・。

バベルの塔:

第11章 全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った、「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代りに、れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得た。彼らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そしてわれわれは名を上げて、全地のおもてに散るのを免れよう」。時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て、言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう」。こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。・・・ ・・・(日本聖書教会 1955年改訳 旧約聖書 創世記)

第11章 全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った、「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代りに、れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得た。彼らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そしてわれわれは名を上げて、全地のおもてに散るのを免れよう」。時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て、言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう」。こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。・・・ ・・・(日本聖書教会 1955年改訳 旧約聖書 創世記)

ちょっと待て(省資源)

炭素資材の大凡の必要量(現物)は30t/ha/年(乾物=10t)、高水分の生なら2〜3倍=推奨堆肥量に必要な資材の量と同じ、かなりの嵩(量)になります。これを何とか「減らすことができないか?」とは誰しもが思うこと。でもこれは、物理的な量の問題。一定水準の土壌微生物や作物が育つためには、一定量の養分やエネルギーが必要です。また転換初期の内は、作物生産に必要な量以上の余分な餌を必要とします。それでも、残渣が多ければ最初から持ち込みゼロで可能。残渣が少ない作物でもバイオマスが増えた分、循環量が増え、その分は減らせます。

転換初期の内は:

微生物の生存環境が改善されるのと平行して、微生物の繁殖が加速度的に増える。腐敗と発酵に関わる細菌類や菌類が同時に働き、微生物の活性度が異常に高まりエネルギー消費が多い。浄化が終わると活性度が落ち餌の必要量も安定する。

微生物の生存環境が改善されるのと平行して、微生物の繁殖が加速度的に増える。腐敗と発酵に関わる細菌類や菌類が同時に働き、微生物の活性度が異常に高まりエネルギー消費が多い。浄化が終わると活性度が落ち餌の必要量も安定する。

しかし、それ以上は「減らせません」ということに・・・。一応なっていますが生命現象は物理的な面と非物理的な面の総合的な現象。つまり非物理的な方を弄れば何とかなりそうな?・・・。まあ、何れなるでしょう。でも「未だ早い」のです。我々のレベルが“あちらのエネルギー”を使いこなせるレベルに達していません(極少数の例外を除き)。

非物理的な方を弄れば:

特定の原子を他の原子に変える、生体内原子転換作用があり(常温核融合と関連した現象?)、自然界では日常的に起こっていると一部の者に言われている。 生物触媒(酵素)作用(微生物が関与)?によると思われるが、“光エネルギー”を何らかの形で直接取り入れているのだろうか・・・??。

◇ニワトリが殆どカルシュウムを含まない餌で丈夫な殻(主成分:炭酸カルシュウム)の卵を産み続けた実例があるが例えば、

1.カリュウムと水素からカルシュウム --- 39K + 1H → 40Ca

2.硅素と炭素からカルシュウム --- 28Si + 12C → 40Ca

◇厳しい禅寺の修行僧や一部の自然食主義者などが栄養学でいう、数分の一の蛋白質、数十%のカロリーで健康を保っている、現代栄養学の常識からするとまるで仙人のような人達がいるようで?、

3.炭素と酸素から窒素2個 --- 12C + 16O → 2 14N

現在の物理理論からは起こり得ない筈だが・・・、原子核物理学の理論値の100万分の1以下のエネルギーで起きていることになるそうだ。栄養学では蛋白質(N窒素)は糖質(C炭素)で代替できないことになっていて、一日当たり○○gの蛋白質、○○○○kcalのエネルギーを食物としてとる必要があると言われている。確かに現在の栄養学は、ブタやニワトリを効率良く太らせるのには大変有効である。しかし、人はブタやニワトリのように、ただ太れば良いというものでもない。

極少数の例外:

時が来なければ、知ってはならないこともある。極一部の者(伝達役)には分かっても、皆が使う能力がない内に使えば、乱用し自ら滅びる。知らないということも大切なのである。慌てても骨折り損。

特定の原子を他の原子に変える、生体内原子転換作用があり(常温核融合と関連した現象?)、自然界では日常的に起こっていると一部の者に言われている。 生物触媒(酵素)作用(微生物が関与)?によると思われるが、“光エネルギー”を何らかの形で直接取り入れているのだろうか・・・??。

◇ニワトリが殆どカルシュウムを含まない餌で丈夫な殻(主成分:炭酸カルシュウム)の卵を産み続けた実例があるが例えば、

1.カリュウムと水素からカルシュウム --- 39K + 1H → 40Ca

2.硅素と炭素からカルシュウム --- 28Si + 12C → 40Ca

◇厳しい禅寺の修行僧や一部の自然食主義者などが栄養学でいう、数分の一の蛋白質、数十%のカロリーで健康を保っている、現代栄養学の常識からするとまるで仙人のような人達がいるようで?、

3.炭素と酸素から窒素2個 --- 12C + 16O → 2 14N

現在の物理理論からは起こり得ない筈だが・・・、原子核物理学の理論値の100万分の1以下のエネルギーで起きていることになるそうだ。栄養学では蛋白質(N窒素)は糖質(C炭素)で代替できないことになっていて、一日当たり○○gの蛋白質、○○○○kcalのエネルギーを食物としてとる必要があると言われている。確かに現在の栄養学は、ブタやニワトリを効率良く太らせるのには大変有効である。しかし、人はブタやニワトリのように、ただ太れば良いというものでもない。

極少数の例外:

時が来なければ、知ってはならないこともある。極一部の者(伝達役)には分かっても、皆が使う能力がない内に使えば、乱用し自ら滅びる。知らないということも大切なのである。慌てても骨折り損。

活性度(生産性)

|

|

x軸:経過時間 % y軸:配分比 %(分母=物質、非物質世界の全エネルギー) 地上(腐敗力):作物や雑草、虫、鳥獣などの生物量。 地下(発酵力):微生物やセンチュウなどの生物量。 合計(命の総量):全体の生物量(総バイオマス)。 炭素資材投入後は急激に発酵(赤)が進み、進捗度1/3の時点で発酵がピークに達し、生産性(青)はピーク時の半分。その比率は、発酵:生産=2:1。 1/2時点で同率の、1:1(作用エネルギーは最大)。 2/3時点で生産性が最大となり、発酵は最大時の半分。発酵:生産=1:2になる。 |

勿論、自然が“いのち”を生かして(表現して)いるのも“あちらのエネルギー”。生かし(殺し)方には一定のルール(原理)があり、この仕組みを知ることで無駄をなくせます。

原理はエネルギーの配分比=活性度。その結果は、土壌の状態やバイオマス(生物量=生産量)、生産物の質として現れます。理屈はともあれ結果(理論上のモデル曲線)だけを図示します。

図(G1)の合計曲線(緑)の内訳が地上(青)と地下(赤)の二つの曲線。“エネルギー”は、単一ではなく二組あるためで、その代表格がアクセル役の発酵作用=組み立てとブレーキ役の腐敗作用=解体。

圃場では「発酵=地下、腐敗=地上」の活性度(生産性)として現れます。但し、変化の全てが見える形で現れるわけではありません。

「地下の見えな部分に発酵(命の組み立て)力、地上の見える部分に腐敗(命の解体)力」が蓄積されて(内在して)いるという言い方が適切かも?。

腐敗力=即腐敗ではなく、腐敗する要素・要因が蓄積されて行くということです。発酵も同様です。

図(G1)は転換中や転換が完了したと思われる、実際の圃場の土壌微生物の活性度や生産性と良く一致します。土壌微生物の活性度が極端に高い内は、まだ作物の質も悪く生産性も高くないのです。

浄化の真っ最中ですから微生物自身がエネルギーを大量消費してしまい、作物に十分回らない状態です。そして品質も生産性も最良になる頃には、微生物のエネルギー消費が落ち活性度は半分程に低下しています。

炭素資材の節約(減量)

|

|

自然林野:有機物が土に混ざらず分解が不完全。地下、地上共、活性度がピークに達していない。 炭素循環:地下の活性度はピークを越え、地上はピーク(最大生産量)を維持している。 慣行施肥:サイクルの終了間際。地下の活性度が極度に落ち、地上の活性度もピーク時の1/3ほど。 |

転換完了後は、全体として左図(G3)のように進捗度2/3の状態を維持すれば、常に最大の生産量が得られます。

土壌微生物の活性度を最大時の50%程度に保てば良いのですから、必要な炭素量も転換初期の半分程度で良い筈。

転換初期の半分程度:

無施肥では根が良く発達し、地下の炭素固定量が多い。サトウキビなどの炭素固定量の多いC4植物なら最初から残渣だけ。他の作物でもC4植物を取り入れたり土質・気候条件次第では、転換後1〜数年で、作物残渣だけで足りるようになる可能性がある。

無施肥では根が良く発達し、地下の炭素固定量が多い。サトウキビなどの炭素固定量の多いC4植物なら最初から残渣だけ。他の作物でもC4植物を取り入れたり土質・気候条件次第では、転換後1〜数年で、作物残渣だけで足りるようになる可能性がある。

この時、総エネルギー(環境保全力に対応)はピーク時の約90%。両作用がピークに達しない自然林野より環境保全力があります。

また、「解体エネルギー蓄積量」が「組み立てエネルギー蓄積量」を上回りますが、発酵状態で育ったものは発酵に必要な成分が多く、腐敗を招く成分が少ないため、次の循環サイクルの消費者(人畜や土壌微生物)により発酵分解されます。

施肥栽培は両作用の終了(死)直前。防除(延命治療)により辛うじて生産量を確保しています。これらの全パターンを見られるのが、現在も森林を大規模に伐採して農地化しているブラジルやパラグアイなどです。

伐採・焼き払いをしても開拓当初の2年間ほどは、根などの大量に残っている高炭素有機物が急速に分解され活性度が高まります。これは実質的な炭循農法。

しかし亜熱帯のため短期間で有機物は分解消失、施肥が腐敗硬盤層の形成を助長し、3年もすれば立派な?慣行栽培農地のでき上がり。

このように短期間で心土に空気が入らなくなると深い所に根が残り後が大変。40年経っても分解せず、たんじゅん流心土破砕の際に機械を壊す事になります。心土は酸欠のため事実上、時間の流れが止まっています。

| 4 | − | 9 | 2 | |

| | | | | |||

| 3 | − | 5 | − | 7 |

| | | | | |||

| 8 | 1 | − | 6 |