���H�Q

��������N�Ŋ��s�_�@����I

- ���ꂪ�{���I������

- ����Ȍ����Ȗ�ł������ƂȂ�

- �͔|�̎���

- ���ʂȓy�n�ł͂Ȃ�

- �ł�Ȃ�

- ��n�͂����ꑧ

- �ǂ�Ȏ�q�ł��g����

- ������i���炪�����I�j

- 3�N�o�߁i���ꂪ�W���j

- 4�N�o�߁i�E�E�E�j

- �m���Ă��܂����ȏ�E�E�E

- �߂�����́E�E�E�i�������̉ߏ芈�����j

- �����͌Ăѐ�����

���ꂪ�{���I������

�@�u����Ȗ�،������ƂȂ��I�v���̉摜�̖��������l�E�s�_��̔_���̕فB��؍��O�\�N�̃x�e�����ł��B���̖�i���^�X�A�u���W���̃z�E���������G�X�s�i�t���A�L���x�c�A�R���A���_�[�j�̋��ʓ_�́u�t�F�����邭�A���₩�Ɍ����Ă���v���Ƃł��B�z�E�������̉A�̕����ɒ��I���c���Ă��܂��B�t�S�̂��G��Ă���킯�ł͂���܂���B

�@�u����Ȗ�،������ƂȂ��I�v���̉摜�̖��������l�E�s�_��̔_���̕فB��؍��O�\�N�̃x�e�����ł��B���̖�i���^�X�A�u���W���̃z�E���������G�X�s�i�t���A�L���x�c�A�R���A���_�[�j�̋��ʓ_�́u�t�F�����邭�A���₩�Ɍ����Ă���v���Ƃł��B�z�E�������̉A�̕����ɒ��I���c���Ă��܂��B�t�S�̂��G��Ă���킯�ł͂���܂���B���ɁA�����ɋP���z�E���������������猩��ƁA���S�ʂ��^�����Ɍ���P���A��̉�������̂��낤�ƕs�v�c�Ȍ��i���o���B���͑��z���̓��ˊp���Ⴍ�����˂������₷�����߂̂悤�ł��B����Ȃ璎�łȂ��Ă���ڂŕ�����܂��B�܂��A�ȑO���t�B�����J�����ł͓�������B�e���A�f�W�J���̂������ŊȒP�ɎB���悤�ɂȂ�܂����i���̂Ȃ̂��́H�H�j�B

����t�Ƃ����ΏƗt���B�t�ʂ̃N�`�N�����悭���B���Ă���A���̌������B���˗ʂ̏[�������A���ܓx�n���́A���Ɋ����n��C�݂ɍL�����z���Ă��܂��B

�N�`�N���F

�\��זE�����債�A���̊O������v�Ȗ��iCuticula�L���[�e�B�N���C�p��j�B�����̕\�ʂ�ی삷����������鐶�̕����B�M���ނ̖сA�b����ߑ������A��̓����̕\���k�A���̕\�ʂȂǑ����̓��A���ɂ݂���B�听���͍b�k�ނȂǂł̓L�`�����A�A���ł͘X�B

�\��זE�����債�A���̊O������v�Ȗ��iCuticula�L���[�e�B�N���C�p��j�B�����̕\�ʂ�ی삷����������鐶�̕����B�M���ނ̖сA�b����ߑ������A��̓����̕\���k�A���̕\�ʂȂǑ����̓��A���ɂ݂���B�听���͍b�k�ނȂǂł̓L�`�����A�A���ł͘X�B

���̌��ۂ́A�y�̌��N�x����Ɍ�����`�ō앨�Ɍ��ꂽ���̂ł��B�Ɨt���̂悤�ɏƂ�P���t�ւ̐���ω��ƁA�]����Ɍ�����A�̌��ۂƂ͖��ڂȊ֘A���l�����܂��B�N�`�N�������B���t����v�ɂȂ�A���g�⊣���A���J�Ȃǂ̉ߍ��Ȋ��A�V�ЂȂǂɋ����Ȃ�B���t����A������t����������ߋۂ̊����Ȃǂ���B

�܂��A���邢�t�F����́A�t�Αf�����Ȃ��Ă��������̌������ǂ��B�ア����A���Ȃ����˗ʂł���B���̂��ߍ͔|�K����͔|�\�n��̕����L����B���Ȃ��ώZ���˗ʂł��悭�A�͔|���Ԃ��Z�k�����Ȃǂł��B

�g�y���ʂƂ��āA�����i�u���W���j�ł͖w�ǂ̗t�s���ނ̒ʔN�I�n�͔|���\�ɂȂ�܂��B���i���A�����Y���ɂ�鑝�v�����łȂ��A�[�����̍��l�̔��ł����v�B������ؐ��̏ꍇ�́A�_�Պ����_�Ɋ����Ȃ��Ȃ��Ɨʂ����ω��B�A����������Ίm���Ɏ��n�ł��v�搶�Y���e�ՁB�ڋq�̗v�]�Ɋm���ɉ�������B�ȂǁT�ǂ����Ƃ����߁B�����A��N���x�݂Ȃ� ^^;�B

�@

����Ȍ����Ȗ�ł������ƂȂ�

�@�l�E�s�_���v�ȂɒY�f�z�_�@�̘b�������̂́A��̉摜�i�����j��E�̉摜�i�n�N�T�C�j�̂悤�Ȗ���ł���܃����O�B�L�m�R�p�ۏ���{�i�I�Ɏg���n�߂����i2008-7�j�ł��B

�@�l�E�s�_���v�ȂɒY�f�z�_�@�̘b�������̂́A��̉摜�i�����j��E�̉摜�i�n�N�T�C�j�̂悤�Ȗ���ł���܃����O�B�L�m�R�p�ۏ���{�i�I�Ɏg���n�߂����i2008-7�j�ł��B����ȑO�́A���H�p�g�E�����R�V�����c��������݁A�����̃L�m�R�p�ۏ��Ŗ�����B������A�N���قnjJ��Ԃ��Ă��܂��B���̊ԁA�ǔ�̂���ŁA�A���n�̗t�ʎU�z�܂������g���Ă��܂��B

���ɁA���R�_�@��L�@�_�@�Ȃǂɂ��ĕ��������Ƃ��Ȃ��A�ڂ������Ƃ͉����m��܂���B�ł�����A���ʂȂ��Ƃ͉��������ꉞ�A���_��B�قږ��{��B�����A�g�E�����R�V���y�ɗǂ��Ƃ������Ƃ́A�G���ނȂǂƂ̗֍�ɑ�X�I�ɉ��p����Ă��āA�����i�u���W���j�̔_�Ǝ҂Ȃ炾��Ă��m���Ă��܂��B����ŁA�g�E�����R�V�Ɨt��̗֍�ɂ����킯�ł��B

�Y�f�z�_�@��m�������_�ł́A�܂��a���Q���ނ炪�����A���}���ɐi��ł���^���Œ��B����ŗǂ��̂��Ɩ����Ȃ���������Ă���ł��s���Ȏ����������̂ł��B���ꂩ��A�������܃����B�u����Ȍ����Ȗ�I���߂Ă��v�u���܂ŁA�ł������Ƃ��Ȃ��v�ƍ�����{�l�������A�}���ȕω��B

�e�Ɋp�A�����Ƃ����ԁB��J���w�͂����Ă���ɂȂ���Ⴕ�Ȃ��B�C���t�����犵�s�_�@���Ă����B���{��ɓ]����A�͂���N�ł��B�u���R���������d�g�݁v�ɋt���Ȃ��_�@�́A���ꂪ���́B���R�̗��ɏ]���Ƃ������Ƃ́A���̂悤�Ȃ��ƂȂ̂ł��B�C�x�߂ɂ����Ȃ�Ȃ��N�w��_�_�ȂǓ���]�n�͉����ɂ�����܂���B

��얈�ɁA�y�ɂ���ɂ��A�͂�����Ƃ����Ⴂ�������B���N�A�����葱���Ă��邪���߂Ă̂��Ƃ���B�����̂悤�ɁA�V�������������蔨������̂��y���݁B���M�������Đl�ɐH�ׂĂ��炦��̂��������������B�_�Ƃ�����ȂɊy�ŁA�y�������̂Ƃ͒m��Ȃ������B���܂ʼn��̂���Ă������Ƃ́A��̉��������̂��낤�B�����ܗ���A�_�ƋZ�t�Ȃǂ̋����������̂����� (^^)�B����́A�Y�f�z�_�@�ɓ]�������҂���A�ٌ������ɔ��������тƊ��Q�A�����̌��t�ł��B��ɕ�������炸�A���H�҂̊���P���Ă��܂��B

�@

�͔|�̎���

�@�p�ۏ��̎g�������ȒP�B�O��̎��n��A�����Ɍ���1cm�i��10ton/ha�j�قǎT���A�c��Ƌ��Ɍy���y�ƍ����܂��B�X��5mm���ɕ\�ʂ��i��5ton/ha�j�A�����ɒ�A�B���邢�͔d���ɔp�ۏ����T���܂��B���̕\�ʎ{�p�̓}���`���ʂ�����A������������T�Ԃ͑��܂�܂��B������h�����藦���オ��A�Ĉꐫ�����ɗǂ��Ȃ�܂��B

�@�p�ۏ��̎g�������ȒP�B�O��̎��n��A�����Ɍ���1cm�i��10ton/ha�j�قǎT���A�c��Ƌ��Ɍy���y�ƍ����܂��B�X��5mm���ɕ\�ʂ��i��5ton/ha�j�A�����ɒ�A�B���邢�͔d���ɔp�ۏ����T���܂��B���̕\�ʎ{�p�̓}���`���ʂ�����A������������T�Ԃ͑��܂�܂��B������h�����藦���オ��A�Ĉꐫ�����ɗǂ��Ȃ�܂��B���̉摜�̏�͒��d�������b�R���B���̉E�[���p�ۏ������������B�����͕\�ʂ�����ԁB���[�̗͎��n���B���̂悤�ɁA����ł����ʂȊ��Ԃ��J���Ȃ����Ƃ��A���ԂƉa�̘Q������܂��B�y����ǂ����܂邾���ł͂���܂���B��얈�ɒ����ɎG��������܂��B�����̎�Ԃ��啝�ɏȂ����d��e�Ղɂ��܂��B

���d�͏ȗ͓I�ł��邾���łȂ��A�c�̓s�����l���Ȃ��Ă��ǂ��̂��ő�̗��_�ł��B�p�ۏ��̏�ʎ{�p�ɂ��ێ��Ɨ{���������ʂ͑傫���A���d��̐����͋ɂ߂đ����Ȃ�܂��B��A���̐����x���Ȃ��A�{�����c�Ɏg���Ă��ŏI�I�Ɏ��n���̒x���͋N���܂���B�A���A�C���㏸��҂��č�t�����銦��n�ł́A���O�ɕc����������K�v������܂��B

�앨�c��̕��s���N���Ȃ����߁A�k�N��ɕ������Ԃ������K�v�͂���܂���B�Ƃɂ����ł�����蔨���x�߂Ȃ����ƁA���n�����A�����ɂ͒�A�A�d�킷�邭�炢�̂���ł�邱�Ƃł��B

�@

���ʂȓy�n�ł͂Ȃ�

�@�������M�ѐ����e���C�g�y���B���e���C�g�̌ꌹ�͓����������B�~�l���������n�E���A�S�����c��Ԃ��āA�������_���y��B�d�S�y���ŁA�����ΌL�͒��˕Ԃ���A�J���~��ΌC�ɓD���Y�b�V���Ƃ܂Ƃ����܂��B�ܘ_�g���N�^�[�͓�����܂���B�ꌹ�ʂ�ŁA�������茘�߂�c���n�V�ł����Z���`�Ɠ���Ȃ����ȓy��ł��B

�@�������M�ѐ����e���C�g�y���B���e���C�g�̌ꌹ�͓����������B�~�l���������n�E���A�S�����c��Ԃ��āA�������_���y��B�d�S�y���ŁA�����ΌL�͒��˕Ԃ���A�J���~��ΌC�ɓD���Y�b�V���Ƃ܂Ƃ����܂��B�ܘ_�g���N�^�[�͓�����܂���B�ꌹ�ʂ�ŁA�������茘�߂�c���n�V�ł����Z���`�Ɠ���Ȃ����ȓy��ł��B���ꂪ���ł́A�J�㒼���Ƀg���N�^�[�����܂��B�C�ɓD�����܂���B�E�̉摜�̃��^�X�̍��̂悤�ɁA�����ꂸ�ɊȒP�Ɉ��������܂��B�����ɒc�������i��ł��܂��B

���������Ă��y�����オ�炸�A���J�ł��D���˂��Ȃ��A�y������܂���B���̉摜�̓y�n�́A�E���獶�A�������O�ɌX�ɂȂ��Ă��܂��B�O���̌��������J�ŒʘH�̃^�C���Ղ͂قڏ����Ă��܂������̓y�͑S��������Ă��܂���B

�]�������Ƀ��^�X�Ȃǂ̗t����ǂ��͎̂ʐ^�̂悤�ɁA�n�㕔�ɔ�גn���̗L�@���ʂ��������ƁB�����āA�͔|���Ԃ��Z���P�ʊ��ԓ�����̉a���앨�c���G���A�p�ۏ��̓����������邱�Ƃł��B���ɗL�@���̏����\�͂��Ⴂ�]�������́A���ʂ̉a�ł������������D���ʂ������܂��B

��N�ԁA�t��������͔|���Ă��܂������ŋ߁A���ؗނ��n�߂܂����B�Z���`���E�ɂ�锧�r����Ȃ��A����͍ŏ����犵�s�_�@���Ă��܂��B�����b��������ʍؗނ��n�߂�\��Ƃ̂��Ƃł��B

�@

�ł�Ȃ�

�@�͔|���Ԃ̒Z���t������̂��߁A�����܃����Ԃ�2ha�̕ޏ�S�ʂ�2�`3��p�ۏ������Ă��܂��B���̂܂ܑ�����A60�`90ton�i15ton�~4�`6��j/ha/�N�i10�`15tonC/ha/�N�j�B�Ƃ�����ʂ̖؎����ނ̓����ł��B

�@�͔|���Ԃ̒Z���t������̂��߁A�����܃����Ԃ�2ha�̕ޏ�S�ʂ�2�`3��p�ۏ������Ă��܂��B���̂܂ܑ�����A60�`90ton�i15ton�~4�`6��j/ha/�N�i10�`15tonC/ha/�N�j�B�Ƃ�����ʂ̖؎����ނ̓����ł��B�X�т̒Y�f�Œ�ʂ�1�`5tonC/ha/�N�B���҂̒��Ԓl�̌v�Z�ŁA�X�т̖�4�{�̒Y�f�ʁB���Y���͒Y�f�z�ʂɁA�قڔ�Ⴕ�܂��B���ꂪ�X�т̐��Y����ꡂ��ɏ��闝�R�B��N�Ŋ��s�_�@�������R�ł��B

�܂��A���ۑS�͂͐��Y�����畉�ו����������������́B���ׂ��w�ǖ������ߕۑS�͂��X�шȏ�ɂȂ�܂��B

����Ȃ��ƂȂ�u�����Ƒ�������p�ۏ����ʂɎg���Ηǂ������v�Ɣ_���͌����܂��B�������A�ŏ��ɏ��������g��Ȃ������̂��ǂ������̂ł��B�����ŏ������ʓ���������A�y�����������ɁA�����������n��ŏ������ꂸ���s�������܂��B���̂悤�ȗႪ���ۂɂ݂��܂��B

�����m�炸�Ɏ����I�Ȗ��{��͔|���n�߁A�g�E�����R�V�œy��[���܂ŁA������x���i��ł�����Ԃł̑�ʓ���������t�����킯�ł��B

�{�[�������Ȃ��̂Ƀo�b�g��U��Ă��Ӗ�������܂���B�������u���v�����Ȃ����U��ɏI���܂��B�������[�����A�Y�f�z�_�@�Əo��p�ۏ��̎g������m��B�����āA�p�ۏ�����ʂɓ���\�ɂȂ����B���Ƃ��▭�ȃ^�C�~���O�B

����͐_�l�̐��Ȍv�炢�H�B�ł��Ă��_���B�a�̑�ʓ��������ӂ�(^^)�A���̂悤�ɂȂ��Ă��炷����́B���_���E�nj�Q�H�̂悤�ɁA���̎������Ȃ��������犴�ӂ��悤�Ƃ��閵�����������ł́A������̂������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�@

��n�͂����ꑧ

�@��̎ʐ^�̂悤�ɁA�n�`�͑S�̂�����i�k�������A�k�����Ȃ�쐼�B���˂������������₷���j�ɌX�����ɌX�Βn�B�������͉��̖����Ȃ��Ȃ�܂������ł��Ⴂ�ꏊ�͂܂��ǂ��Ȃ�܂���B���N�̎{��͔|�Œn���[���܂ŏɎ_�Ȃǂ̉���������܂��B�y���ǂ��Ȃ�J�����Z������قǒn���̐��̗��ꂪ�A���̏Ɏ_���n�ɏW�߂܂��B

�@��̎ʐ^�̂悤�ɁA�n�`�͑S�̂�����i�k�������A�k�����Ȃ�쐼�B���˂������������₷���j�ɌX�����ɌX�Βn�B�������͉��̖����Ȃ��Ȃ�܂������ł��Ⴂ�ꏊ�͂܂��ǂ��Ȃ�܂���B���N�̎{��͔|�Œn���[���܂ŏɎ_�Ȃǂ̉���������܂��B�y���ǂ��Ȃ�J�����Z������قǒn���̐��̗��ꂪ�A���̏Ɏ_���n�ɏW�߂܂��B���̒�n�ł��A����O���͉��̖����Ȃ��炿�܂��B���Ȃ�[���Ƃ���܂ŏ��i��ł���؋��ł��B�������A�����y��[���ɓ��B����㔼�ɂȂ�ƁA�E�̉摜�i�n�N�T�C���������j�̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�܂��B���̉a�͒����ɓy�Ɋ҂��B�������{�B�ł��A�����܂ŗ���A���������N���Ă����C�B�悪�͂����茩���Ă��܂��B

���̖ʐς����X�ɏk���B�c���Ƃ���A�ޏ�S�̂̈ꊄ�قǁB��ʍ~�J���̉Ċ��͏����܂�܂��B���̈�ĂŁA�قڏ��I���Ǝv���܂��B�O�N�ȓ����S�ʐρA�����ȏ�ԂɂȂ�ł��傤�B

�@

�ǂ�Ȏ�q�ł��g����

�@�A�����J�̃T�u�v���C�����[���ɒ[�������E�K�͂ł̌����o�ρB����͕��������`�i�B����`�j�̌o�ς̏I���������Ă���悤�ł��B���̐��E�ƐS�̐��E����ɂȂ邽�߂̏�p�̎n�܂�B2008�N�͐ߖڂ̔N�ł��B���R�_�@�ւ̊S�̍��܂���A���̗���̈�B�܂��A����͂��Ă����A�v��ʂƂ���ɉe��������Ă��܂��B

�@�A�����J�̃T�u�v���C�����[���ɒ[�������E�K�͂ł̌����o�ρB����͕��������`�i�B����`�j�̌o�ς̏I���������Ă���悤�ł��B���̐��E�ƐS�̐��E����ɂȂ邽�߂̏�p�̎n�܂�B2008�N�͐ߖڂ̔N�ł��B���R�_�@�ւ̊S�̍��܂���A���̗���̈�B�܂��A����͂��Ă����A�v��ʂƂ���ɉe��������Ă��܂��B�@�����ł͗~������q���Ȃ��̂ł��B�O�ݍ����A�������A��K�͍͔|�҂ɂ�锃����߂ȂǁB�߂��̎퉮����]���̗ǂ��i��̎�q�������Ă��܂��܂����B��͂Ȉ�ʔ_�Ƃ́A���R�Ɏ�q��I�ׂ܂���B

�s�����A����A���G�O��B�Ƃɂ����A������̂����ł�������������܂���B�Ƃ��낪�A��������ۂɍ���Ă݂�Ɣ��������A���₷���A�����̎��G�O��ȂNJW�Ȃ��B�]���ȑO�Ƃ͑S���l�q���Ⴂ�܂��B�s�����ƕ]���̕i��͂c�m�`�̂����ł͂Ȃ��A�y���s�����������߂̂悤�ł��B

���ꂼ��̕i�킪���������ۂ����A�Z���������ɕς���Ă��܂��B�Ⴆ�A�{���z���͂������i��͓y�뒆�̕s������������ʂɋz�����s�����Ȃ�܂��B�y���������Ȃ�A���������ƌ�����i���薡�̕ω����傫���ē��R�ł��B

�܂�Ŗ����Ȃ��A����H�ׂĂ���悤���������[�t���^�X�i���摜�j���A�Â݂̂�������������ɂȂ�܂���^^;�B�_�炩���Ȃ�܂����H���͗]��ς��܂���B��������ȊO��]��z��Ȃ����߁A�s�������������������������Ȃ������̂��Ǝv���܂��B

�@

������i���炪�����I�j

�@�L�m�R�p�ۏ���{�i�I�Ɏg���n�߂�1�N9�����i�]�����2�N���F2010-2�j�B�m�A���т�����H�́A���\�N�Ɉ�x�Ƃ����A���̍��J�i�A��47���ԁA���̑O����~�葱���j�B���s�_�@�ł͍ň��ُ̈�C�ہB�������A�a���\�����ꂽ���ʃo�C�I�}�X������������A�J�����S�ĐZ�ݍ��ނ悤�ɂȂ芮�S�܂ŁA���ƈ���̂����ł́A�y��[���i���݁A�[��1.5m�܂Œc�������Ă���A�X�ɂ��̉��j�̉������A���ꂢ�ɐ����Ă����g���ꂵ���h�J�Ȃ̂ł��B ���̎����Ƀ_�C�R���i�ʐ^�E�F�d���40���ځj�͓���A�܂��ꕔ�ɏ������r��i�������X�W�j���݂��܂��B�ł��A���̑����Ȃ��2�T�Ԍ�i�d���55���j�ɂ͎��n�K���ł��B

���̎����Ƀ_�C�R���i�ʐ^�E�F�d���40���ځj�͓���A�܂��ꕔ�ɏ������r��i�������X�W�j���݂��܂��B�ł��A���̑����Ȃ��2�T�Ԍ�i�d���55���j�ɂ͎��n�K���ł��B �^�Ă̂������A���̈��V�Ƀ��b�R���i�ʐ^���F���d��28���ځj�ȂǁA���s�_�@�ł͒N�����i�ł��j�܂���B�Ƃ��낪�A��������ُ̈�i�a���Q�Ȃǁj���Ȃ����肩�A�\�z�ȏ�̐��瑬�x�ł��B

�^�Ă̂������A���̈��V�Ƀ��b�R���i�ʐ^���F���d��28���ځj�ȂǁA���s�_�@�ł͒N�����i�ł��j�܂���B�Ƃ��낪�A��������ُ̈�i�a���Q�Ȃǁj���Ȃ����肩�A�\�z�ȏ�̐��瑬�x�ł��B

�@�o�C�I�}�X������������F

USP�i�T���p�E���B����w�j�_�w���̓y������������̑��l�ҁA�G���Q�����ɂ��y�땪�͂ł́A�W���I�Ȏ{��͔|�ޏ�ɑ��đS���f��1/2�Ə��Ȃ����A�o�C�I�i�X��15�{�B�����āA���f�Œ�ۂ�9�{�Ƃ������ʂł���B

�@�\�z�ȏ�̐��瑬�x�F

�\�z�ȏ�Ȃ̂̓o�C�I�}�X�̕��ł���B�z���͂��Ă������̂́A������܂łƂ́E�E�E�A�y�땪�͂̌��ʂ���݂�Ύ��ɓ��R�̐��瑬�x�ł���B

USP�i�T���p�E���B����w�j�_�w���̓y������������̑��l�ҁA�G���Q�����ɂ��y�땪�͂ł́A�W���I�Ȏ{��͔|�ޏ�ɑ��đS���f��1/2�Ə��Ȃ����A�o�C�I�i�X��15�{�B�����āA���f�Œ�ۂ�9�{�Ƃ������ʂł���B

�@�\�z�ȏ�̐��瑬�x�F

�\�z�ȏ�Ȃ̂̓o�C�I�}�X�̕��ł���B�z���͂��Ă������̂́A������܂łƂ́E�E�E�A�y�땪�͂̌��ʂ���݂�Ύ��ɓ��R�̐��瑬�x�ł���B

�������A���ł���͂����܂���B��J�Ŋ��s�_�@�̖�������Ă��܂��A��؎s��͋ɒ[�ȋ����s���B

���X�u�������Ă��v�ƁA���q����i��̉��A������Ɓj�����ł������čs���Ă��܂��A���͋���ۏ�ԁB�������L�b�`���A�a�i�p�ۏ��j�����͓��ꑱ���Ă��܂�����A���ɖ��Ȃ��ł����B

�Ƃ��낪�J�ł́A������ƕs�v�c�H�Ȓ����ۂ��N���Ă��܂��B�ŋ߁A�ɒ[�ɕs��������s�ꂩ������Ă��܂��܂����B���\�Șb�Ȃ̂ł��� ^-^ �A����Ȃ��Ƃ͏��߂āB��N�A�ď�̍������J���́A�ł���̕s�����G�߂ł��B

100���߂����H�n�͔|�̂����ł́A���܂�̈������i��J�j�̂��߁A��萅���ȏ�̓y���ԂłȂ���A�S������炽�Ȃ����߂̂悤�ł��B�_�������Ă��܂�����A�����_��U�z�𑝂₵���Ƃ���Ń_���Ƃ������Ƃł��傤�B

�悭�ُ�C�ہA�V��s���Ō��Y�Ƒ����܂����A���חʌ��͒P�Ɂu���̉a�v�������������̂��ƁB���R�̎����p�i�Ɖu�@�\�j������ɓ����������B�{���́g���肪�����h�b�Ȃ̂ł��B

���R�͌����Ȗ@���ł����������A��Ɍ떂�����͂��T�܂���B���݂̂悤�Ȓn���K�͂łُ̈�C�ۂ����l�ȍ�p�������炵�܂��B�������A���ꂪ�S�ʓI�ɋN���Ă���ł͒x�����܂��B

�܂��A����ɂ��Ă��z��O�́A���肪�����ł����ł͂���܂��B�������A���������Ƃɕc��肪�Ԃɍ����܂���B

�܂��A����ɂ��Ă��z��O�́A���肪�����ł����ł͂���܂��B�������A���������Ƃɕc��肪�Ԃɍ����܂���B�d���Ȃ��A�s�̂̃��^�X�c���Ă݂͂����̂́A��������S�i�ʐ^�E�̍����j�B�ꕔ���n���Ă��܂��B

�X�ɁA�����ł��c��傫�����Đ��瑬�x�𑁂߂悤�ƁA�]���ȑO�Ɏg���c�����s�̂̈�c�y�����ʍ������A���ƈ�c�n�N�T�C�i�ʐ^�E�̉E���j�́A�s�����Œ��ɂ������H���Ă��܂��B ���R�̂��ƂȂ���{��Q�ł��B����́A�����܂ł��e�X�g�ł����ł�͋֕��B�u�}���Ή��v�ł��B

�@

3�N�o�߁i���ꂪ�W���j

�@���ꂪ���R�B���ꂪ�W���ł��B�L�@�͔|�ōł�����Ƃ�����n�N�T�C�i�ʐ^�E�j���A���ꂩ��1�N�����̂悤�ɕς��܂��B

�@���ꂪ���R�B���ꂪ�W���ł��B�L�@�͔|�ōł�����Ƃ�����n�N�T�C�i�ʐ^�E�j���A���ꂩ��1�N�����̂悤�ɕς��܂��B�傫���Ȃ�߂��Ȃ��悤�A���s��1.5�{�قǂ̖��A�i�͐A���x6250��/10a�j�ł��i���s�͔|�F3000�`5500��/10a���x�j�B�����ړI�̖��A�ł��������^�X�̏ꍇ�́A�������Ȃ炸�n�N�T�C�̂悤�ȏc���ɂȂ��������Ƃ̂��ƁB

�l�̌܂̌��킸�A�����Ђ������C�Ɖa��^�����������ʂł��B����ȉ��̐i����Ԃł͉������ɖ�肪����܂��B���̑������]�������B�{���i�^�j�̎��R�_�@�͒P���E�����B�����Ȃ�Η����Ȃ�Ăǂ��ł��ǂ��̂ł��B

�Ƃ��낪�A���̒��ɂ͖ʔ����l�����܂��B�u�Ȋw�I�����́H�v�Ɩ₤�̂ł��B�H�H�H�E�E�E���ׂ��ׂł��傤�B���ہi���R�j����B���̐������Ȋw�B�Ȋw���u�L�낤�������낤���v���ۂɋN���Ă��邱�Ƃł��B

���R�����ẲȊw�B����i�N���Ă��邱�Ɓj���������A�����������Łu�N�ł������ł������ł��v�Č��ł���B���ꂱ�����Ȋw�B�u�Y�f�z�_�@�ȂǂƂ������̂͂Ȃ��v�P�Ȃ�u���R�̐����i�Ȋw�j�ɉ߂��Ȃ��v�ƌJ��Ԃ��q�ׂĂ��鍪���́i�j�����ɂ���̂ł��B

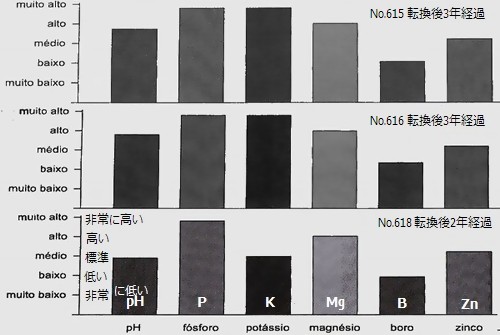

�ł��܂��ꉞ�A��w�̂��߂ɒ��ׂĂ݂܂����B�m�肽���l������ł��傤�B���}�̍���̎w�W�ڐ���iy���j�́u�{��͔|���ł̏[�����v��\���Ă��܂��i�ڍ׃f�[�^�͂������j�B

�ł��܂��ꉞ�A��w�̂��߂ɒ��ׂĂ݂܂����B�m�肽���l������ł��傤�B���}�̍���̎w�W�ڐ���iy���j�́u�{��͔|���ł̏[�����v��\���Ă��܂��i�ڍ׃f�[�^�͂������j�B�͂�����P,K���܂܂Ȃ����Y�f���ށi�p�ۏ��j�����Ă��邾���Ȃ̂�P,K�����߂ł��B�{��͔|�ł�P,K�ߏ�͗L�Q�i���ʒቺ��a�Q�����j�ƌ����܂����A���{��ł͖�肠��܂���B

�]����2�N���3�N�̕���P,K�������A�S�̗̂{���o�����X���ǂ��Ȃ��Ă��܂��B����͓y�뒆�̖��������Ă���P,K���A���������L�����i���p�j�������ʂł��B���l�͒P�ɂ����\���Ă���ɉ߂��܂���B

�{���o�����X�́u�Ƃ���́v�ł͂Ȃ��A�y����ǂɂ�茋�ʓI�Ɂu�Ƃ����́v�B���{��͔|�ł͓y�땪�͂́A�Ӗ����K�v��������܂���B�앨���u���h�������N�v�Ɉ炿��������Ε���Ȃ��B�_���؋��A���ʂ��S�Ăł��B

�@�@P,K�ߏ�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�ߏ�~�ϕޏ�̊����@�����_�@�J���E���@�@�@�@�@�@ �@���c�i�S���j�@�@�@�@ 53���@�@29���@�@�@�@�@�@�@�@ �@���ʔ��i�k�C���j�@�@ 37���@�@70���@�@�@�@�@�@�@�@ �i�_�ѐ��Y�� �y��@�\���j�^�����O���� 1990-2003�j�@

�@

4�N�o�߁i�E�E�E�j

�@�ޏ�̉����ł�400cm�O��A�_�i���y��F��[�a22mm�j���h����܂��B�����A�����������ƂȂ��B�Ƃ͌����A�����Ȃ��Ƃ���i�y�̒��j���A�ǂ��Ȃ��Ă��邩�C�ɂȂ�܂��B�Ƃ����킯�ŁA�o�b�N�z�[�̘r���͂��Ƃ���i140cm�j�܂� 2���i�u�˕��y�ыu�˕��ƒᎼ�n�̋��ڕt�߁j���@��A20cm�Ԋu�Œ��ׂĂ݂܂����i2012-8-21�j�B

�[�� cm pH �ѓ���R MPa �Ɏ_�Ԓ��f mg/100g ���� ��

�i���ρj �i�ŏ��`�ő�j �i�ŏ��`�ő�j �i�ŏ��`�ő�j

0 - 80 5.9 3.2�`12.0 2.5�`5.0 22.0�`

100 - 140 5.2 2.8�` 6.0 2.5�`5.0 26.0

* ������₷���悤�ɁA�ω��̑傫��80cm�܂ł�100cm�Ȑ[�ɓ������B

* �y���i��n=�D�Y��������y���A�u�˒n=�T�^�I�ȃ��e���C�g�ŏd���j�B

* �ѓ���R�́u�R�������y�^�y��d�x�v�v�ɂ��iMPa=���K�p�X�J���j�B

* ���y��@��[�a22mm�i�̏d60kg�̏ꍇ1.6MPa�j�B

* ���G�ňꃖ���ȏ�~�J�Ȃ��B���̂���20�`40cm���ُ�ɍd���B��ɕ\�w����̕����I�e���������Ȃ����߂��H�B

* �\�w10cm�̓J���J���A�T���T���B40cm�͍d���J�`�J�`�B�n�\����̌��y��ѓ��[�x�́A�u�˒n=10cm,��n=30cm�B

* ��ނ��A���̒�i140cm�j����ѓ��[�x����i�ߋ��̑���ł́F�]��2�N�ŋu�˒n=150cm,��n=300cm�j�B

* ����2���Ƃ��[�x140cm�Ŋm�F�ł���i���y����400cm�̐[���܂ō����邢�͋ۍ��ۂ����B���Ă���Ǝv����j�B

* �Ɏ_�Ԓ��f�͊����Ŕ����������ɕ������ꂽ���߂���i0�`2.5/mg/100g�j��葽���B

* �ӊO�Ȃ��Ƃɐ����͊e�[�x�Ƃ��卷�͂Ȃ��i�d�ʔ�̂��߁H�j�B���ۂ̐����ʁi��Ηʁj�͐[���قǑ����Ǝv����i���������G�ł́j�B�e�ϔ�Ŕ�r����ׂ����H�B

* 100cm�Ȑ[�̐�����300cm���x�܂ŋψ�̂悤���i���y��ɕt������y���琄��A300cm�Ȑ[�͂��Ȃ�x�^���Ă���j�B

* �y���i��n=�D�Y��������y���A�u�˒n=�T�^�I�ȃ��e���C�g�ŏd���j�B

* �ѓ���R�́u�R�������y�^�y��d�x�v�v�ɂ��iMPa=���K�p�X�J���j�B

* ���y��@��[�a22mm�i�̏d60kg�̏ꍇ1.6MPa�j�B

* ���G�ňꃖ���ȏ�~�J�Ȃ��B���̂���20�`40cm���ُ�ɍd���B��ɕ\�w����̕����I�e���������Ȃ����߂��H�B

* �\�w10cm�̓J���J���A�T���T���B40cm�͍d���J�`�J�`�B�n�\����̌��y��ѓ��[�x�́A�u�˒n=10cm,��n=30cm�B

* ��ނ��A���̒�i140cm�j����ѓ��[�x����i�ߋ��̑���ł́F�]��2�N�ŋu�˒n=150cm,��n=300cm�j�B

* ����2���Ƃ��[�x140cm�Ŋm�F�ł���i���y����400cm�̐[���܂ō����邢�͋ۍ��ۂ����B���Ă���Ǝv����j�B

* �Ɏ_�Ԓ��f�͊����Ŕ����������ɕ������ꂽ���߂���i0�`2.5/mg/100g�j��葽���B

* �ӊO�Ȃ��Ƃɐ����͊e�[�x�Ƃ��卷�͂Ȃ��i�d�ʔ�̂��߁H�j�B���ۂ̐����ʁi��Ηʁj�͐[���قǑ����Ǝv����i���������G�ł́j�B�e�ϔ�Ŕ�r����ׂ����H�B

* 100cm�Ȑ[�̐�����300cm���x�܂ŋψ�̂悤���i���y��ɕt������y���琄��A300cm�Ȑ[�͂��Ȃ�x�^���Ă���j�B

���̕ӂ��т̓y��y�[�n�[�� 5.0�}0.3���x�B�]��4�N��80cm�܂ł����炩�ɏ㏸���Ă��܂��B100cm�Ȑ[�͖����ω����Ă��܂���B�d�����A�ɓx�̊����̂���80cm�܂ł̓o���c�L���傫���A100cm�Ȑ[�͏_�炩���o���c�L���͂��ł��B

�R�����y��d�x�v�Ŋѓ���R3MPa�ł��A����������������Ă���Ό��y��i1.6MPa�j���e�ՂɊѓ����܂��B�ɓx�̊����ōd�����Ă��Ă��A�y�̗��q�̌������x�ɂ́A���̊��ɂ͕ω������Ȃ��A���ȏ�̗͂�������Γy�������܂��B

�����āA�T���T���w�̉��i�[�x40cm�j�̊ѓ���R���ő�i12.0MPa�j�̏��ł��A���͊ђʂ��Ă��܂��B�����̂��ߑS�͍̂d���Ă��A���Ɍ����炯�ɂȂ��Ă��邩��ł��B

�܂��P�ɁA�y����炩���Ȃ��Ă���̂ł͂���܂���B�ʏ�A���ߖ߂��S�y����ɂȂ�Ɛ���s�ǁi�{���s���j���N�����܂��B�Ƃ��낪����̐���ɑS���e���������܂����B

���R�i�앨�j����B�܂�A400cm�܂ł͍앨����Ă邱�Ƃ��ł�������I�ȍk�y�A����Ȑ[���{���̐S�y�Ȃ̂ł��B

�����I�ȁF

�ʏ�̓y�뒲���͐[�x100�����i���{�j�`200cm�i�č��j�܂ł������ׂȂ��B�y�������I��p���Ă��Ȃ��A�����I�ȐS�y�ɒB����܂Œ��ׂ�K�v������B

�ʏ�̓y�뒲���͐[�x100�����i���{�j�`200cm�i�č��j�܂ł������ׂȂ��B�y�������I��p���Ă��Ȃ��A�����I�ȐS�y�ɒB����܂Œ��ׂ�K�v������B

��͂�A�����鏊���C�ɂȂ�܂��B�]����A1�N���ォ��3�N�ԁi2010�`2012�N�j�̏o�����ׂĂ݂܂����B�悭���܂��E�E�E�ł��B

�@�X��2�����قnjo�߁i2012-11-01�j�A65���ԍ~�J�[�����L�^�i��60�N�Ԃ�j�A���̑O����J�炵���J�������A�ʎZ4�����قǂُ̈튣���i��N�̖�2�{�j�B�������ŁA���ɒ��������ۂ������܂����B

�@�X��2�����قnjo�߁i2012-11-01�j�A65���ԍ~�J�[�����L�^�i��60�N�Ԃ�j�A���̑O����J�炵���J�������A�ʎZ4�����قǂُ̈튣���i��N�̖�2�{�j�B�������ŁA���ɒ��������ۂ������܂����B�C�����̑��Ύ��x���Ⴂ���߁A�[��10�`25cm�̃T���T���w��p�ۏ��̕\�ʂɂ͐J�r�i�ێ��͔����j�������Ă��܂��B�J�r���앨�ɊQ��^����킯�ł͂���܂��ۏ��\�ʂ������A���Ύ��x100����K�v�Ƃ���L�m�R�̋ێ��͐L�т��܂���B

�L�m�R�ێ����L�т��Ȃ���A�����ɋ����J�r���D���ɂȂ�܂��B�n�\����10cm���̓J���J���ŐJ�r���琶���Ă��܂���B����Ȏ��͓]���㏉�߂Ăł��B

���n���O�Ƃ����̂ɁA�J�r�ł͍d���؎����ނ��ł��Ȃ����߁A��A�O�ɓ��������p�ۏ����w�ǂ��̂܂c���Ă��܂��B�ʏ�̓L�m�R�ۂɂ�蕪�����i�ݓy�Ƃ̌��������t���܂���B����ł�����́A�قڏ����A�O��ȑO�̓������ő���Ă���킯�ł��B

������A�������Ă��́A��A�i�d��j�O�ƒ�A�i�d��j��2�`3��i�O��3���قǁj�̂݁B�������ɍw�������n�N�T�C�̕c�i�{��c�j���ꕔ�A�͎������萶��s�ǁi�O�Ϗ�̓l�R�u�Z���`���E�̊Q�j�ɂȂ�܂����B��������{��̎��ƕc�Ȃ���Ȃ����ł��B

�@�C�����̑��Ύ��x�F

�ɓx�Ɋ������Ȃ�����A�y�뒆�̐����ʂɒ��ڊW�Ȃ����Ύ��x��100���B

�ɓx�Ɋ������Ȃ�����A�y�뒆�̐����ʂɒ��ڊW�Ȃ����Ύ��x��100���B

�@

�m���Ă��܂����ȏ�E�E�E

�������i�i2012-11�j�B�E��F���s�{��Ƃł�2�����̈Ⴂ������ATP�l�B |

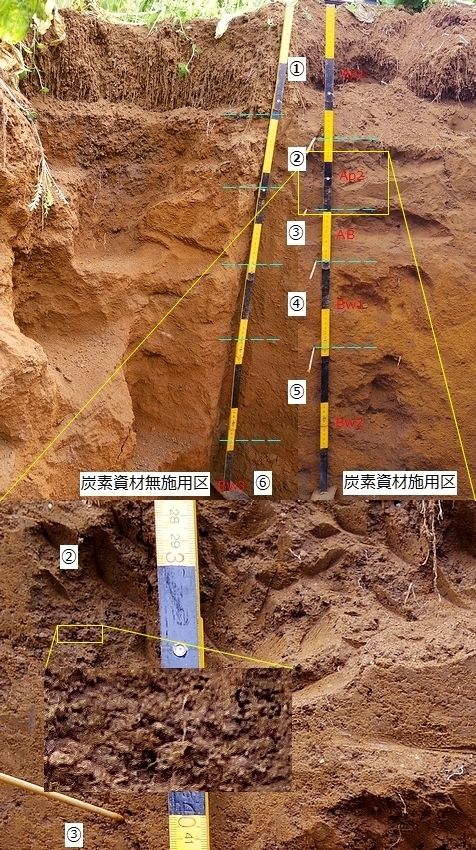

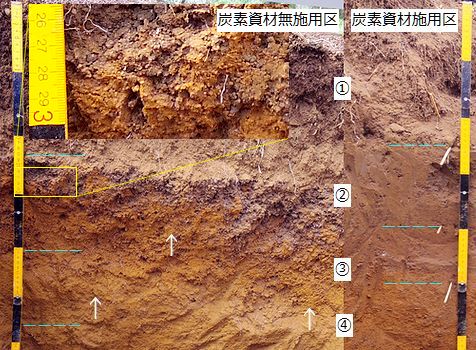

���x�ɔ��B�����c�����w(1)�`(3)�B�e�w�Ƃ��O������萔cm���[���Ȃ��Ă���B �Y�f���ގ{�p���(2)(3)�w�͊����̂��߃K�`�K�`�����X�J�X�J�B�ؒf�ʂ͊��炩�����������ƒc���\���ł��邱�Ƃ�������i�g�呜�j�B���͂��̑w��e�ՂɊђʂ��X�ɉ��w�܂ŕ��z���Ă���B

�@�K�`�K�`�����X�J�X�J�F

�R�����y��d�x�v��30mm�ȏ�=50�`100MPa ���K�p�X�J���i���s�͔|�ł̍��̐L���\���E�͓y����ܐ����ɂ���邪10MPa�O��j�B�d�x���ꌅ����Ă����傫���A���̗��������B����(2)50%,(4)45% �Ώۋ�i�אڔ_��̋x�k�n�j��(2)(4)�Ƃ�10%�i2012-11�j�B |

�{�p��i�E�j��(2)(3)�͕��A�ɂ��S�̂����F�����Ă���B���ꂪ���{�p�i���j�ň�N���o�߂���������ł́A���H����������c������H�A�u�܂����v�ɒE�F���N���Ă���B���P�ʁi�g��摜�j�ŕ����A�E�F���N���邽���{���̓y�̐F�i����̖��邢���F�����j�̒��ɁA�܂����H�̕����i�c���̕���j���Ă��Ȃ������������݁B����Ղ͏_�炩���P�Ȃ��߂�ł͂Ȃ��H�B�c�����̎��̒i�K�H�H�B |

���{�̂��閳�{��͔|�ޏ��40�N�������āA�k�y�w�̉��ɑ嗱�Ȓc���w������5cm�قǂł��������ł��i���{��ȊO�ł͌����Ȃ��H�ȍ\���j�B�Ƃ��낪�����ł�6�N�i2��ڒ������j�Ŗ�50cm�i�E,�����摜�F�y��f�ʂ�(1)�`(3)�j�B���_�̖������{��͔|�ɔ䂵�������{�A�`�����Ԃ͐����̈�A����50�{�O��̃X�s�[�h�ł��B

�@���������ʁi�_���j���˔��q�@�c�����i�@�}�g��w

Geoderma 269 (2016) 54-60�uEffects of fresh spent mushroom substrate of Pleurotus ostreatus on soil micromorphology in Brazil�v�i�p�� �L���j�B

�X�ɏڍׂ́u�����ʎ��R�͔|�ޏ�̓y����`�Ԋw�I�����Ɠy��i���]���v�i�₢���킹�͖{�l�ցj�B

Geoderma 269 (2016) 54-60�uEffects of fresh spent mushroom substrate of Pleurotus ostreatus on soil micromorphology in Brazil�v�i�p�� �L���j�B

�X�ɏڍׂ́u�����ʎ��R�͔|�ޏ�̓y����`�Ԋw�I�����Ɠy��i���]���v�i�₢���킹�͖{�l�ցj�B

�܂��A�y�뒆��Free ATP�l�i�ߋ��ɂ��܂��̂Ȃ������@�j�ł́A���{�̉�������Ȃ����{��ɔ䂵1���A���s�{��Ƃł�2�����̈Ⴂ������Ƃ̂��Ƃł��B

�@���������ʁi�_���j���c���l�@JIRCAS���������J���@�l���۔_�ѐ��Y�ƌ����Z���^�[

�d�q�W���[�i�� AS�� �uAgricultural Sciences, 5, 1172-1181 �p�� Application of High Carbon:Nitrogen Material Enhanced the Formation of the Soil A Horizon and Nitrogen Fixation in a Tropical Agricultural Field.�v

�y�_�E�����[�h�F���{���M�є_�n�ɂ����鍂�Y�f�F���f�䎑�ނ̓����͓y��A�w�̌`���ƒ��f�Œ�𑣐i����.docx

�����֘A�����i���i�� Co-evolution ���p�_�Ɓj�u�A���Ƌۗނ̋��i�������p�����Y�f�쓮�^�_��.pptx�v�z

�d�q�W���[�i�� AS�� �uAgricultural Sciences, 5, 1172-1181 �p�� Application of High Carbon:Nitrogen Material Enhanced the Formation of the Soil A Horizon and Nitrogen Fixation in a Tropical Agricultural Field.�v

�y�_�E�����[�h�F���{���M�є_�n�ɂ����鍂�Y�f�F���f�䎑�ނ̓����͓y��A�w�̌`���ƒ��f�Œ�𑣐i����.docx

�����֘A�����i���i�� Co-evolution ���p�_�Ɓj�u�A���Ƌۗނ̋��i�������p�����Y�f�쓮�^�_��.pptx�v�z

�@ATP�i�A�f�m�V���O�����_�j�F

�����̂ŗp������G�l���M�[�ۑ�����ї��p�Ɋ֗^���Ă���B���ׂĂ̐^�j���������ڗ��p���A���̂̕�����ӂɂ�����d�v������u���̂̃G�l���M�[�ʉ݁v�Ƃ���Ă���B���̊O�ɕ��o���ꂽ�V��ATP�́A�Z���Ԃɏ�������Ƃ���������̑�ӗʂ�}��w�W�ɂȂ�ƍl������B�ʏ�A��Î{�݂�H�i���H����ł̍ۂɂ�鉘���x��m�邽�߂ɑ���A���p����Ă���B

�����̂ŗp������G�l���M�[�ۑ�����ї��p�Ɋ֗^���Ă���B���ׂĂ̐^�j���������ڗ��p���A���̂̕�����ӂɂ�����d�v������u���̂̃G�l���M�[�ʉ݁v�Ƃ���Ă���B���̊O�ɕ��o���ꂽ�V��ATP�́A�Z���Ԃɏ�������Ƃ���������̑�ӗʂ�}��w�W�ɂȂ�ƍl������B�ʏ�A��Î{�݂�H�i���H����ł̍ۂɂ�鉘���x��m�邽�߂ɑ���A���p����Ă���B

�@������A���x�ɓy����ǂ��i�ꍇ�̍ŏI�I�ȕK�v�Y�f�ʂ�m�邽�߂ɁA���S�ȒY�f���ޖ��{�p���݂��Ă��܂��i4�N�o�� 2016�j�B���{�p�ł��̐S�Ȑ��Y���i���s�{���2.5�{�j�̒ቺ�݂͂��܂���B

| �@ | ���d��kg/ha | ������% | ������/kg/ha |

| M�ET�_�� | 40,089�i1.54�j | 6.75�i1.65�j | 2,704�i2.53�j |

| �����s�{�� | 26,030�i1.00�j | 4.10�i1.00�j | 1,067�i1.00�j |

| �� ���d��=�ŋ�10�N�Ԃ̕��ϒl�i���{ 2004-2013�j �o�T�F���d��=�_�ѐ��Y�ȑ�b���[���v���w��ؐ��Y�o�ד��v�x�A������=�ܒ��H�i�����\���Z�o�i����95.9%�j �����̂��߂̐��s���Ŏ��ӂ̔_��ł͐A���t���ł��Ȃ���������Ƃ��������������i2�������̎����͔|���̍~�J�ʍ��v 165.8mm�j�̉������{���i��A����1�������j�B |

|||

�����Ŗ��{���̂��������䂪���s��1.65�{������܂��B���̎����͂�������������������=���d�ʂ���i�����ʁj�Ŋ������͒Ⴂ�Ǝv���܂��B����́A�u�݂��݂������v�͕i���̎w�W�ł͂Ȃ��B���s���́u�݂��݂������v�ł����Ԃ́u���Ԃ���v�̐���������Ƃ������Ƃł��B

�܂��Y�f���ޖ��{�p�ł́A�������i���������Łj�̈ꎞ�I�ȕ��s���Ȃ��A����ۂ����o���c�����Ɋ�^�����Џ��̉ߏ�Ǝv���銣���̒c�����w�̍d�����ۂ��y���i�E���摜�F�c������H�j����܂��B

���̈�A�̌��ہi�d���A����A�E�F�A��Q�y���Ȃǁj�͒c�����͏r��̒��ԏ�Ԃł���A�܂��T�悪����H�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B

�@�Џ��̉ߏ�F

�k�y�w�̉��ɂł���嗱�̒c���w(2)(3)�������ɂȂ�ƌЂ������Čł܂�A�c����c�����m�̌��������ɋ��łɂȂ��čd������B�������A�J���ɂ͓y��\���͂��̂܂܂őS�̂��_�炩���B���s�d�Ցw���ł���ʒu�����S���̕ʕ��i�����ߒ����\�����Ⴄ�j�B

�k�y�w�̉��ɂł���嗱�̒c���w(2)(3)�������ɂȂ�ƌЂ������Čł܂�A�c����c�����m�̌��������ɋ��łɂȂ��čd������B�������A�J���ɂ͓y��\���͂��̂܂܂őS�̂��_�炩���B���s�d�Ցw���ł���ʒu�����S���̕ʕ��i�����ߒ����\�����Ⴄ�j�B

�����_�i2014�j�ł́A���̒i�K�i�Џ��̉ߏ�A���{�p�ł�2�`3�{�̐��Y���j�ɒB���Ă��鏊�͑��ɂ͖����ł��傤�B1�N�ȏ�ɂ킽�閳�{�p�͂����܂ł��y�̂ł����i�y��\���ω���p���\���Ȃǁj��T�邽�߂̎����i�v���ӁF�܂��^�������Ȃ��ʼn������j�B�\���c����������̖��{�p�łȂ��ƒP�Ɍ�߂肷�邾���ł��B

����Ƃ͕ʂɐ��Y����y�̕ω������Ȃ���A2013����S�ޏ�̔p�ۏ��̓����ʂ�]��������2/3�ȉ��Ɍ��炵�A2014�N�̒����ォ��͓����ʃ[���i2�N�o�ߌ�ł̐��Y���ɕω����� 2016-10���_�j�B

�����܂œy���ς��ƁA�n�\���牺�A���\cm�̖��͋�C�A�Ƃ������Ƃ͋�C���i���j�k���Ă���B�u�y���i�������j����C����v�Ƃ������܂��i�Q�l�F��C���k���T�^���ؖn�E�X�j�B

���z���ɂ��Ȃ������u��C���v�B����Ȃ��Ƃ����邩��i���\�ȕK�v�ŏ������ʂ𗝋��i�ߋ��̌o���l�j�����ł͈��ՂɌ��߂��Ȃ��̂ł��B

�@

�߂�����́E�E�E�i�������̉ߏ芈�����j

�@�������A�n�\����H�̉J��������Ȃ��ʋC�A�ʐ��A�ې������Q�̓y�ł́A���ʁi��N�̋C��j�Ȃ�y�뒆�̎_�f�ʁA�������̊����x�ɋ}���ȕω��͂���܂���B���ꂼ��̐[���Ŏ_�f�ʂ̈Ⴂ�͂����Ă��A���̎_�f�ʂɉ����������x�ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�ߔN�ُ͈�C�ۂ���ԉ��H�A�V�C�͋C�܂���B����4�����قǂ̊��̌�́A2�����ԁi2013-1�`2���j�A���̉J�X�B���̊ԁA�~��Ȃ������̂�3���قǁB����ł����ɖ��͋N���Ă��܂���B�������A���ꂾ���~�葱���Ɗ�琅�J�����ǂ��Ă����X�ɉt�����������̕��A�C��������܂��B

���Ⓑ�J�������Ă��y�뒆�̕ω����ɖ��Ȃ�\���܂���B�Ƃ��낪����������������i�j�B�����Ȃ�2�T�ԂقǍ~�J�����B���̓r�[�A��C�ɐ��������C���������܂����B�������ƂɊ��ƒ��J�ŁA�������̊����ʂ������Ă����y�뒆�ɂ́A�������n�߂��L�@������ʂɎc���Ă��܂��B�������G�߂͍������B

��ɏ\���_�f�̓���\�w���i20�`30cm�̃T���T���w�j�͕ω��Ȃ��B���͂��̉��A��ʂ̎_�f����C�ɓ��蔚���I�ɔ������������_�f������A���ʓI�ɋɓx�̎_���B

�v����ɁA�ʏ�Ȃ�_�f�̎����o�����X���Ƃ�Ă��钆�w���i�����̏ꍇ�j���ߏ蔭�y�A����Ĕ������̑�ʒ������B�����ĕ������킯�ł��B �@

�����ł��N���āH�o��

�@

�@�����Ȃ�ޏ�S�ʁA���i���g�E�j�̑唭���i17-c,g �n�N�T�C1��������10�C�قǁj�B�ʐ^�͓V��}�ς���2�T���i�ߏ蔭�y����2�T�ԁH�j�A���͈�ĂɎY���E�z�������Ƃ݂��F�����傫���i�����炢�j�B

���ɂ��摜�i17-g,h�j�̂悤�ȁA�{��͔|�ł͋ɕ��ʂɌ����钎������܂����B���ɉ�͂��Ȃ��ʂɃW���K�C���̗t���ɉB��Ă��܂��B

���g�E�������ȁH���^�X�i17-a�j�͐H���Ă��܂��{���o�����X�̕���i�z�E�f���R�j��ۊQ�i17-d,e�j�������܂��B

�@��F

���i�A�c���͑S�����Ȃ��B���s�L��t�̐���ω��H�Ŏ��͂���W�܂��Ă���B

�@���g�E�������ȁH�F

���s����������^�X�ł��H�ׂ�B���g�E�����łȂ��A��葽���̎�ނ̒��ɓK�����a�i�앨�j�ɂȂ�B

�@�{���o�����X�̕���i�z�E�f���R�j�F

����ȓy��łȂ�����{�����̂̕s���͂Ȃ��B���s�_�@�Ō�����s���Ǐ�́A���s�ɂ��z���j�Q��p�ł���B

�@�ۊQ�F

�a�Q�ۂ͉����ł�����B�������A�S�Ă̋ۂ͓��a���I�����������A���N�Ȃ犴���E���a�͂����A��������Ɋ����E���ǂ���B

���i�A�c���͑S�����Ȃ��B���s�L��t�̐���ω��H�Ŏ��͂���W�܂��Ă���B

�@���g�E�������ȁH�F

���s����������^�X�ł��H�ׂ�B���g�E�����łȂ��A��葽���̎�ނ̒��ɓK�����a�i�앨�j�ɂȂ�B

�@�{���o�����X�̕���i�z�E�f���R�j�F

����ȓy��łȂ�����{�����̂̕s���͂Ȃ��B���s�_�@�Ō�����s���Ǐ�́A���s�ɂ��z���j�Q��p�ł���B

�@�ۊQ�F

�a�Q�ۂ͉����ł�����B�������A�S�Ă̋ۂ͓��a���I�����������A���N�Ȃ犴���E���a�͂����A��������Ɋ����E���ǂ���B

�H�Q�E�ۊQ�͓]��2�N�ځi����4�N���j������ő��Ɍ����܂���B�������A�K�v�Ȃ牽���ł��N���āH�o�܂��B�Ǐ�͑��l�ł������͈�A���s�����ďB

�@�K�v�Ȃ牽���ł��F

�̌��ʂƂ��Ă����m�J���`���[�������h���ł����Ԍn�̍P�퐫��ۂ@�\��j�Ă��Ȃ��B���s���N����Α����ɁA�Ɖu�i�j�V�X�e�����������퉻����B�����i���A����j�ł͐^�~�ł��g�������ɂ̓z�^����g���{����ԁB�Q���́u�{��_�@�̍앨�����̉a�v����ɖL�x�ɂ��邽�߁A�����ɖ��ĂȋG�ߐ��͂Ȃ��B

�@�����͈�F

���E�I�ɂ݂���g�r�o�b�^�Ȃǂُ̈픭���i��囌��ہj���A�K�͂����Ⴆ�����I�ɂ͓��l�ȏ�p�B

�̌��ʂƂ��Ă����m�J���`���[�������h���ł����Ԍn�̍P�퐫��ۂ@�\��j�Ă��Ȃ��B���s���N����Α����ɁA�Ɖu�i�j�V�X�e�����������퉻����B�����i���A����j�ł͐^�~�ł��g�������ɂ̓z�^����g���{����ԁB�Q���́u�{��_�@�̍앨�����̉a�v����ɖL�x�ɂ��邽�߁A�����ɖ��ĂȋG�ߐ��͂Ȃ��B

�@�����͈�F

���E�I�ɂ݂���g�r�o�b�^�Ȃǂُ̈픭���i��囌��ہj���A�K�͂����Ⴆ�����I�ɂ͓��l�ȏ�p�B

���ɎG���̑������̋G�߂ɂ��Ă͐���Ԃ��A���̒��̓��H������ɃX�b�L���A���ʂ����ǂ��Ȃ��Ă��܂��B���͍ő�̔�Q�҂͎G���B

�摜�i17-i�j�͔�����10m���ꂽ���H�����i�H�Q�����j�A�摜�i17-j�j�͔��̒��̓��H�����̓����G���i�t���H���s�����j�B���i17-k�j�͐��ԁi�Z���̂͐H�c���ꂽ�d���s�A�S���H�ׂȂ��G��������j�B

�G���͕i����ǂ���Ă��Ȃ����A���s�Ɏア�悤�ł��B�ނ��A�{��⏜���܂Œb����ꂽ�璼���ɋ����Ȃ�܂����B

�ǂ�����Ɠ������H���ł����ʂ̐H�����Ə����Ⴂ�|�p�I�H�B�O�t�̓��[�X��ł��V�t�͑S���H���Ă��܂���i17-f�j�B���ɕ��s�������Ȃ����؋��B�������A��A���Ɏ�芈���O�ɍ����������ΏI���i17-b�j��A�͎b���ł��܂���B

�܂��A������10m�قǗ����Γ��Ɉُ�͌���ꂸ�A�P�ɋ}���ȓV��ω������ł͐������܂���B���́A�{�i�I�ɉJ���~��o���O�ɕޏ�S�ʂ��A60cm�قǂ̐[���ɃT�u�\�C���[��ʂ��A�����̒����ŋɒ[�ɍd������40�`60cm���܂����B���ꂪ���ٓI�ȉߏ芈�����̎���ł��B

�@

�������Ȃ�����

�@������1�T�Ԍo�߁i�V��}�ς���3�T���j���͏����H�A�L���x�c���A���Ă����܂���B�����Ɉ���Ă����匉����鍠�B�C�t�������ɂ͎��[���T�i�M�������A�ޏ���ӂɂ���������܂���B���Ƃ��A�������Ȃ������B

�@�����Ɉ���Ă���F

���g�E���̔ɐB�T�C�N���F��4�� - �c���i���g�E���j19�� - �14�� - �H���E�����i���g�E��j2�� - �Y�� �E�E�E�B

���g�E���̔ɐB�T�C�N���F��4�� - �c���i���g�E���j19�� - �14�� - �H���E�����i���g�E��j2�� - �Y�� �E�E�E�B

�앨�����̉a����l�̐H���ɕς��A�����H�ׂ�Β����Ŕ��y�����͎��ɂ܂��B�����������A�y�̒��Œ��Q���Ă���Ԃɑ��₩�ɕ�������Ă��܂����H�B�̂ł��傤�B���̓p�b�ƗN���p�b�Ə����A�����I�Ȋ�����Ԃ�2�T�ԁB�h��Ȋ��ɔ�Q�͌y���A�c�͐H���Ă��Ȃ����߂ɂقډB�Â��t�̐H�Q�����Ȃ���Έꎞ�̈����B

�܂��A����Ȃ��Ƃ�����̂ł��B�蔲������{�A��邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�������Ƃ����āi�j�]�v�Ȏ�͉����Ȃ��B�y����ǂ����i�K�ɒB������A�}���ȕω���������B�u�߂�����͗P�y���邪�@���v�B

�Ώ��@�́u���u�v�B���̂悤�ȉߏ蔭�y�́A����ȏ������ŋɋH�ɂ����N���܂���B����ł��S�z�Ȃ�t�B�����ɂ��}���`�ȂǂŐ���G�炳�Ȃ��B�G����ɂ��Ȃ�ȕւŌ��ʓI�B

�ނ��A�Ĕ��͂Ȃ��ł��傤�B���R�͊ȒP�A���s���������͓K�x�ɍd���Ȃ�j�ӑO�̏�Ԃɖ߂��Ă��锤�B�߂�}���ȕω����璆�E�[�w�������畆�̖�ڂ��ʂ����܂��B���c�ł͐������̖�ڂ����Ă��܂��B �@

�����͌Ăѐ�����

�@���͊����i2013-9 �]����5�N�o�߁j�A�J��1�����O��2mm�A2mm�A1mm��3���~���������A������Ԓ��͂ǂ�ȂɏƂ��Ă��������ł��B�i�v���ӁF �A������͓y���ł��A�y��[�������[�g���P�ʂ܂ō����L�т���l�ɂȂ��Ă���̘b�A���̋����̐�������Ȃ��]�������ɂ��̐^�������Ă͂����܂���B�j�앨���K�v�Ƃ��镨�͗{�����l�A���Ƃ����ł����ڗ^���܂���B�l������^����Δ엿���l�A�ז��ҁi���j�Ƃ��č�p�A�l�͐��̋����ł�����𐮂��遁�y����ǂ����ŗǂ��̂ł��B

�����A�d��i��A�j�������͕ʁB�摜�i�E�j�̓J���J���Ɋ��������ɔd��E�����A�傫�ȃW���[��?���ڂ����g���N�^�[��������葖��܂��i500L�^���N��100m�����j�B

�����͐��p�ЂŔd��i��A�j�ʒu�̂݁B�X�v�����N���[�Ȃǂɂ��S�ʊ�����1/10�i2���j�`1/5�i4���j�Ƒ啝�Ȑߐ��B�Z������[���́A�y���J���J������1�`2cm�A���������Ă����2�`3cm�قǁB

�@�啝�Ȑߐ��F

1����i4�������j30ton/ha��3mm�B�N�ԍ~�J�� 1400mm��0.2�������iSuzano-S.Paulo�j�B����͊��s�̃n�E�X���1���g�p�ʁi2.0�`7.2mm ��؉��|�n���h�u�b�N�j��菭�Ȃ��B

1����i4�������j30ton/ha��3mm�B�N�ԍ~�J�� 1400mm��0.2�������iSuzano-S.Paulo�j�B����͊��s�̃n�E�X���1���g�p�ʁi2.0�`7.2mm ��؉��|�n���h�u�b�N�j��菭�Ȃ��B

�͔��肷��܂�2��A�����1��i�c�̏ꍇ�͒�A�O1��A��A����1��A�����������������1��j�B�����3��܂ŁA���̌�͈�؊������܂���i�����ݔ����Ȃ��j�B

�@���̌�́F

�����̊��s�I�n�͔|�ł͍Œ�ł�����100�{�O��g���i1���3�{ �� 2����1��A35���Ƃ��āj�B���M�т̊����i�~�j�͋�C�����݊��������z�̒��˂������X�ɔ{�B�J���ł��J���~��Ȃ���Ί����A���ʒ��x�͎g���B

�����̊��s�I�n�͔|�ł͍Œ�ł�����100�{�O��g���i1���3�{ �� 2����1��A35���Ƃ��āj�B���M�т̊����i�~�j�͋�C�����݊��������z�̒��˂������X�ɔ{�B�J���ł��J���~��Ȃ���Ί����A���ʒ��x�͎g���B

����ɕK�v�ȍŏ����̗ʂƁA�n�\�ʂ��琔�p���̋͂��Ɏ���C�̂���w�܂ō���ێ���U�����邽�߂́u�Ăѐ��v�����ŏ\���Ȃ̂ł��B

�@�Ăѐ��F

���������^���̋C���̎��x���オ�荪�͐������߉��ցA�ێ��͉������L�сA�����߂��܂Ŏ������y�Ōq����B

���������^���̋C���̎��x���オ�荪�͐������߉��ցA�ێ��͉������L�сA�����߂��܂Ŏ������y�Ōq����B

���̂����Ȃ�A�����ő傪����Ȋ���{�݂␅���m�ۂ̕K�v���Ȃ��Ȍo��E�ȗ͂Œ��ߐ��i�W�������70���͔_�Ɓj�B�J�G�A���G�̂͂����肵�Ă��锼�����n�т̑����̓r�㍑�ł��A�͂��Ȉ�ː��ƃW���[����ʼn\�B

�܂��V��ɍ��E���ꂸ�A��������A�����ł��d��E��A�ł��A�ޏ�ʂȂ��g����܂��B

�@�摜�i���j�̓J���J���Ɋ����Ă���ޏ�ɁA�Ĉ�ɔ��肵�����b�N���i������4���A�d����1�T�ԁj�A���������̕K�v�͂���܂���B

�����ŕޏ�S�ʂ�G�炳�Ȃ����ߎG���͊��������������܂���i�����͔d���3�T�ԁA�E�͖��d��̐��j�B

�J���A�����Ƃ����͏������K�v�ł����L���Ŕ����Ă̓_���B�y���T���T���̂��ߋ͂��ȗ͂œy���[���܂œ����앨�̍�����āA�ꎞ�I�ɐ��炪�j�Q����܂��B

�G���͑����L�тĂ��Q�͂���܂���A�K�x�ɐL���Ă��瑐����@�Ŋ��蕥���܂��B

�@�����L�тĂ��F

�Ɍ���Ԃł͎G���Ƃ̋����������ł��Ȃ����A�G�����K�v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������Ȃ������̗{�������ʂ�����A�����Ă������Ȃ��Ă��앨�̐���ɍ��͌����Ȃ��B�G���������Ռ����Ă��A�앨�̌������\�͂�������Q�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�G�������w����z���グ�鐅���\�w�߂����������U���}����B���˂��������ԑт͍앨�̓s���Ƃ��Ă��邪�G���̓O�b�^���A����͍앨�̕����D���ȏ؋��B

�Ɍ���Ԃł͎G���Ƃ̋����������ł��Ȃ����A�G�����K�v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������Ȃ������̗{�������ʂ�����A�����Ă������Ȃ��Ă��앨�̐���ɍ��͌����Ȃ��B�G���������Ռ����Ă��A�앨�̌������\�͂�������Q�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�G�������w����z���グ�鐅���\�w�߂����������U���}����B���˂��������ԑт͍앨�̓s���Ƃ��Ă��邪�G���̓O�b�^���A����͍앨�̕����D���ȏ؋��B

| 4 | �| | 9 | 2 | |

| | | | | |||

| 3 | �| | 5 | �| | 7 |

| | | | | |||

| 8 | 1 | �| | 6 |

Creative Commons CC BY 4.0 �i���{������T�C�g�j�@���쌠���ɂ����@E-Mail

Creative Commons CC BY 4.0 �i���{������T�C�g�j�@���쌠���ɂ����@E-Mail