参考資料 7

硝酸イオンメーターの怪

いったい「?」を計っているのだろう?。

当たり前の話だが、硝酸イオンメーター、半定量イオン試験紙(硝酸、亜硝酸)共に、硝酸イオンはキッチリ計っている筈。ということは、数値の小さいイオン試験紙の方が、「?」の影響が少なく、より信頼できると言える。ただ、半定量とあるように巾のある値しか得られない。また、イオン試験紙が「?」に全く反応していないかは、下表だけでは推測しようがない。

イオンメーターの余分な値=「?」については、「イオンメーターは誤差が大きい場合、有機酸や塩素イオンの干渉の影響が想定される(宮城県 農業・園芸総合研究所 企画調整部)」とある。「?」が何であれ、1〜2桁も違っていたのでは、硝酸の測定には使えない。

| たんじゅん農法 研究 測定結果 ブラジル林幸美宅にて (2010/8/08) 城 | ||||||

| 農場 | 品目 | 測定部位 | イオン メーター |

イオン 試験紙 |

メーター /試験紙 |

|

| 硝酸値 NO3-mg/kg=ppm | 対試験紙 倍数 |

糖度 % | ||||

| 標準液(イオンメーター付属) | (300ppm)校正用 | 410 | 250 | 2 | ||

| 日本 | ||||||

| 掛川・日火木園 | スイカ | 190 | 25 | 8 | ||

| ウリ | 270 | 0 | ||||

| 茨城・遠藤 (炭循農法) |

ピーマン | 先端 | 3,900 | 500 | 8 | |

| 中央 | 890 | 25 | 40 | |||

| 静岡大 | トマト1 | 610 | 25 | 20 | ||

| トマト2 | 520 | 25 | 20 | |||

| ブラジル | ||||||

| Suzano 中村 (炭循農法) 硝酸値の高い午前中に採取 |

白菜 | 葉柄 | 12,000 | 1,000 | 10 | 3.5 |

| キャベツ | 葉柄 | 22,000 | 250 | 90 | 6.8 | |

| 春菊 | 葉柄 | 9,000 | 500 | 20 | ||

| レタス | 葉柄 | 2,400 | 250 | 10 | 2.8 | |

| カリフラワー | 果(花)柄 | 2,800 | 100 | 30 | 4.8 | |

| 大根 | 葉柄 | 18,000 | 1,000 | 20 | 3.6 | |

| 根 | 7,500 | 250 | 30 | 4.2 | ||

| ホウレン草 | 葉柄 | 15,000 | 1,000 | 20 | 2.6 | |

| 葉 | 90 | 10 | 9 | 2.1 | ||

| 土壌 (土壌 混濁液の沈降速度) | ||||||

| 畑土 表土 (水分20%) |

深さ 0〜10cm |

122 | 25 | 5 | ||

| 畑土 心土 (水分22%) |

深さ 70〜80cm |

65 | 25 | 3 | ||

| 中村農場に近い ほぼ同地質の自然林 |

表土 (団粒化部分) |

深さ 0〜10cm |

25 | |||

| 心土 (非団粒化部分) |

深さ 40〜50cm |

10 | ||||

| 市販品 (メロン以外ほぼ有機栽培) |

白菜 | 葉柄 | 6,500 | 250 | 30 | 6.5 |

| キャベツ | 葉柄 | 2,300 | 25 | 90 | 5.5 | |

| キャベツ | 葉柄 | 9,200 | 250 | 40 | 3.6 | |

| メロン | 230 | 10 | 20 | 13.6 | ||

| 林キノコ | エリンギ | 120 | 0 | 3.0 | ||

| ヒラタケ | 180 | 10 | 20 | 2.5 | ||

|

測定者:城(たんじゅん農法)。2010/8/12(畑土、キノコなど)追加。2010/8/20 自然林土 追加(林)。 注1 測定には、堀場製作所コンパクト硝酸イオンメーターB-34? 及び、 半定量イオン試験紙 [QUANTOFIX(R) test sticks MN91313 硝酸・亜硝酸] を使用。 注2 単位 = mg/kg (測定範囲を超えるものは10倍希釈して測定後換算)。 注3 サンプルの測定部位、採取時刻により硝酸濃度値は大きく変わる。 午前中が高く、光合成が盛んになる午後が低い。 葉柄が高く、光合成が行われる葉が低い(上表のホウレン草がその好例)。 作物としては主に葉柄を、食品としては可食部全体を、濃度の高い午前中、採取した物を測定するのが良い。 注4 イオンメーター/半定量イオン試験紙は、上一桁になるよう四捨五入。 注5 土壌について、 畑(1.5m以上団粒化)の表土と心土を、自然林(30cm団粒化)の表土と心土を、それぞれ平均化して採取。 土に水を飽和状態になるまで加え軽く振とう、6時間静置後濾過して測定。単位 = mg/kg 。 一般的に、100g中の 硝酸イオンNO3-mg ×0.2259 = 硝酸態窒素NO3-Nmg(窒素成分のみ)で表す。 試験紙の測定値10〜25mg NO3-/kgは、 NO3-/10×0.2259 で 0.23〜0.56mg NO3-N/100g となる。 一般の施肥栽培圃場では、これより一桁以上高く、施肥栽培で推奨されている、無機態窒素適濃度(最小量) の一例でも、レタス2.3〜キャベツ9.0mgNO3-N/100g乾土 である。 |

||||||

良く見ると極端に高い(数千〜1万ppm以上の)値は、市販のハクサイを除き、全て最高品質の Suzano の野菜である。特にホウレン草は葉柄が15,000、葉が90。茨城のピーマン(炭循農法)も測定個所による差が大きい。

これの意味するところは重要。「?」が根から吸収され、葉柄を通り葉に送られ、使い切られている。果実に蓄えられている。と見てよい。つまり「?」は硝酸に替わる、養分なのでは?。そして美味さの元(一要因)なのでは?。

これは使えそう。本物の作物の「?」養分イオン計として逆用。イオンメーター値 - イオン試験紙値 = 美味しさ値(笑)。

両者間には、3〜90倍という差があるが、イオン試験紙が半定量ということを考えれば、大差ない場合もある(測定値の小さい土壌)。断定できないがこの程度なら、土にも「?」が相当量ある筈だから、イオンメーターが壊れているわけでもなさそうだ?。

ともかく、虫の餌ではない作物の硝酸値を、簡易的な硝酸イオンメーターやイオン試験紙だけで計り、結論を出すのは少々危険。ただ、食品としても、データ的にも測定値が小さい場合は誤差があっても、それほど問題とはならない。

硝酸云々は自分の舌を鍛えれば済む。しかし、正確を期し本物の味を知らない他人を納得させるには、専門の分析機関(ン千万円もするイオンクロマトグラフィーを備えた)に依頼するしかないようだ。

土壌混濁液の沈降速度

上表を見れば明らかなように、土壌中の硝酸濃度と、真の肥沃度=地力=微生物量との間に直接的な関係はない。高炭素有機物を大量投入しても、適切な使用法であれば、土壌中の硝酸濃度は上がらない。炭循農法の非常に肥沃な畑でも、自然林でも、ほぼ同程度の硝酸濃度である。この値は、施肥圃場より1〜2桁は低い。肥沃度に関係なく、硝酸値(肥効成分)は、ほぼ一定で低いのが自然の姿(仕組み)である。当然、イオンメーターに現れた、作物や土壌の極端に高い値は硝酸ではないと考えられる。

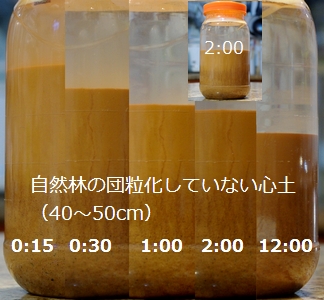

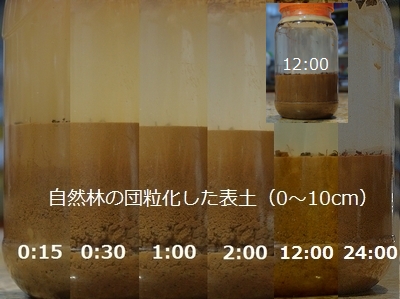

この土壌を簡便な方法で、違う角度から調べてみる。土に水に加え、よく振とう混濁後、静置。上澄み液の濁りがほぼ無くなるまでの時間を調べた。これにより、団粒化の程度(容積変化)や、水に溶ける微生物由来の成分(微生物やその分泌、生成物)の多寡を、大まかではあるが知ることができる。これは自然農法の技術担当(島本覚也)が多用した方法である。

硝酸濃度で清浄度が分かり、混濁液の土壌粒子沈降速度と濁りの残り具合で、団粒化の程度と肥沃度が分かる。全体で総合的な地力を、ある程度知ることが可能。微生物由来の成分(団粒化に必要な糊や作物、微生物の養分)が多いということは、同時に生物量(バイオマス)=養分供給量が大きいことを意味する。

|

最も微生物量が少なく、痩せていると考えられる、自然林の心土は、2時間で澄み、土と同色の濁りが僅かに残っただけである。その後1日ほどで澄み切り、白濁は殆どない。 団粒化していない土は、土の細かい粒子がバラバラになり、多くの隙間に水を含むため、沈殿した土の容積の変化が大きい。特に静置後、2時間までが顕著である。 |

|

何処でも普通に見られる、自然林のある程度、団粒化した表土は、それなりに微生物もいると思われる。土色の濁りは12時間で無くなるが、僅かな白濁が数日間以上、残っている。 団粒化のため、単粒状態の土の粒子が少なく、沈殿後の容積変化は小さい。 |

|

炭循農法の畑の心土では、濁りが無くなるまで、森林の表土より時間がかかり、24時間で澄む。その後の白濁は、自然林表土と同程度である。70〜80cmという深いところでも、森林表土と大差のない肥沃度と言える。 表土は何時まで経っても、土色の濁りが消えない。5日目頃から上の方の濁りが少し薄くなっている程度である。ほぼ無色透明になったのは80日後。これはバイオマスの大きさを表している。 |

| 4 | − | 9 | 2 | |

| | | | | |||

| 3 | − | 5 | − | 7 |

| | | | | |||

| 8 | 1 | − | 6 |